«Мы растим специалистов самого высокого уровня»

Директор филиала МГУ в Сарове Владимир Воеводин — о мотивации студентов и кузнице научных кадров

Филиал МГУ в Сарове принял первых студентов-магистрантов в 2021 году, а в 2024-м уже планирует набрать пилотную группу на специалитет. Студенты и аспиранты в Сарове ведут активную научную работу, участвуют в практических исследованиях и без труда находят себе работу в РФЯЦ-ВНИИЭФ и на других высокотехнологичных предприятиях Росатома. Как выстраивается система отбора и подготовки штучных специалистов, что вдохновляет ребят со всей страны ехать в Саров и чем условия жизни и учебы там отличаются от всех других вузов, «Вестнику атомпрома» рассказал директор филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в городе Сарове Владимир Воеводин.

— МГУ Саров существует уже три года, а как и у кого возникла идея открыть филиал Московского университета в закрытом атомном городе?

— Формально история филиала началась в 2020 году. Президент России Владимир Путин приехал в Саров, где ему была представлена концепция создания Национального центра физики и математики рядом с ядерным центром РФЯЦ-ВНИИЭФ и филиала Московского государственного университета, который бы стал образовательным ядром НЦФМ. Президент предложение поддержал, и мы тут же стали замысел воплощать.

Что до самой идеи, то сегодня она выглядит настолько органично, что даже сложно сказать, кто и когда именно ее озвучил. По сути, мысль сделать в этом месте научный центр и образовательное ядро для подготовки кадров связана с историей самого Сарова и ВНИИЭФ. Это первый ядерный центр в стране, центр ядерной науки, здесь работали великие, это место связано с именами Игоря Курчатова, Игоря Тамма, Якова Зельдовича, Юлия Харитона… Здесь наука на первом месте, и все понимают, что для ее развития необходимы исключительно высококвалифицированные сотрудники, ученые. Как сохранить преемственность, чтобы связь поколений, появление новых выдающихся ученых не прерывались? Обсуждались разные пути и варианты, но в результате пришли к тому, что все-таки, похоже, самым эффективным способом стало бы формирование высшего учебного заведения непосредственно рядом с самим городом Саровом.

Идею согласовали ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий, глава Росатома Алексей Евгеньевич Лихачев и тогда президент Российской академии наук, а сейчас научный руководитель НЦФМ Александр Михайлович Сергеев.

Мы начали с набора в магистратуру, потом стали набирать аспирантов. В первые два года набирали по 50 магистрантов, сейчас — по 80 в год. В аспирантуру первый набор был 10 человек, далее набираем по 20 человек в год, 12 физиков и 8 математиков.

— Почему решили создавать филиал именно МГУ?

— Если мы ориентируемся на специалистов самого высокого уровня, если мы хотим получать ученых — мировых лидеров, вариантов немного. Национальный центр физики и математики создавался как центр мирового уровня, центр номер один. Здесь находится ядерный центр номер один. Логично, что образовательным ядром стал МГУ.

И важно отметить, что появление филиала МГУ и создание НЦФМ в обязательном порядке идут вместе. Если мы уберем филиал Московского университета, где будут готовить кадры для НЦФМ? А сам НЦФМ — открытая научная площадка, которая, безусловно, является привлекательной для ученых, которых готовят в филиале МГУ. Симбиоз науки и образования, они всегда идут рука об руку.

— Филиал МГУ находится в самом Сарове? Какие ограничения это накладывает на студентов? На них распространяется пропускной режим?

— Смотрите, город Саров — это закрытое территориальное образование, мы находимся в шести километрах на территории технопарка «Саров», где реализуется проект НЦФМ и работает наш филиал как важная часть проекта. Конечно, это регламентированная площадка, чтобы здесь находиться, нужно оформлять пропуск, но это не проход через КПП и в каком-то смысле все намного проще. Учебный процесс сейчас организован в здании бизнес-инкубатора: он был перестроен, отремонтирован, хорошо оснащен.

У всех студентов в обязательном порядке оформлены пропуска в сам город Саров: они проходят научную практику во ВНИИЭФ и, конечно, могут приезжать и в сам город. Это большой плюс. Но в то же время строгая система допуска и связь с предприятиями, которые находятся в ЗАТО, накладывает на нас некоторые ограничения. В частности, мы не принимаем в филиал иностранных граждан: теоретически на территории технопарка они находиться могут, но не получат доступ в Саров, а значит, у них не будет практики, они будут отлучены от экспериментальной базы. Тогда нахождение в филиале теряет смысл.

— Насколько активно сегодня используются экспериментальные базы ВНИИЭФ?

— Очень активно. Основная научная и производственная практика проходит именно там. И это большая заслуга руководства Росатома: они способствовали тому, чтобы предоставить доступ нашим студентам и аспирантам к имеющейся экспериментальной базе. Да, учить «всухомятку», по бумажкам, на каких-то модельках, наверное, можно, но специалистам высокого уровня — а мы ведь растим именно таких — нужна реальная работа. Поверьте, дать доступ студентам и аспирантам к установкам такого класса, как во ВНИИЭФ, — это очень непросто. И мы очень благодарны Росатому за то, что принципиальное решение по этому поводу было принято и наши ребята могут использовать экспериментальную базу самого института.

— Откуда студенты попадают в МГУ Саров?

— Со всей страны. В наборе прошлого года, по-моему, физики к нам приехали из 17 разных университетов, математики — из 14. География — от Владивостока до Калининграда. Мы сознательно проводим такую политику: если мы ориентируемся на подготовку специалистов мирового уровня, начинать надо с того, что к нам приходят хорошие студенты.

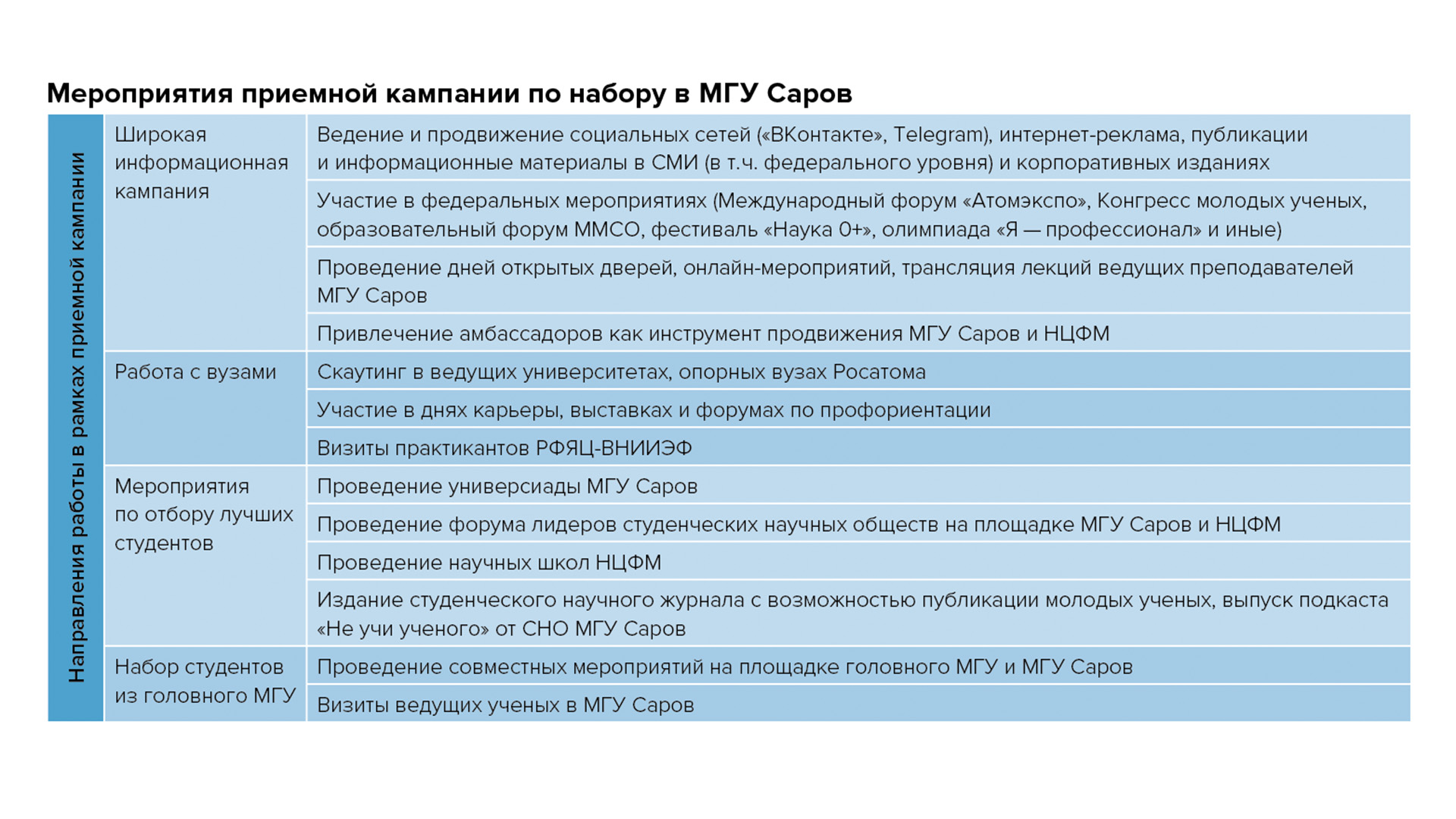

Существует стандартная информационная политика, информационные каналы, через которые распространяется информация о филиале. Но делаем и много нестандартных шагов. Например, в прошлом году при поддержке Александра Михайловича Сергеева мы организовали так называемый научный десант: представители филиала МГУ в Сарове и НЦФМ, сотрудники, профессора проехали по большому количеству городов. Мы были в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, других городах. В каждом городе мы собирали студентов разных вузов на отдельной площадке, где, с одной стороны, рассказывали им про НЦФМ, про научные программы, почему важно знать и вовлекаться в проекты центра. С другой стороны, конечно, рассказывали про филиал МГУ в Сарове: чем он занимается, чем интересен, какие преимущества дает, в каких условиях ребята там живут, учатся и работают.

У наших потенциальных студентов есть также возможность приехать на площадку и увидеть все своими глазами: правда, для этого нужно стать участником конкурса имени Игоря Тамма и выйти во второй тур, который как раз и проводится на территории технопарка.

— Конкурс имени Игоря Тамма — это, скорее, образовательный проект или способ отбора талантливых студентов в магистратуру и аспирантуру?

— И то и другое. Он называется Всероссийский студенческий физико-математический конкурс-школа имени Игоря Тамма. Все желающие студенты выпускных курсов бакалавриата физико-математических и инженерно-технических специальностей регистрируются и проходят онлайн-тестирование — это первый отборочный тур. Лучшие участники получают приглашение на шестидневную образовательную программу в Саров, где они посещают лекции ведущих ученых, профессоров МГУ, ходят на экскурсии по лабораториям кампуса НЦФМ и филиала МГУ в Сарове. И там же для них проходит очный финальный этап конкурса, в который входит письменная работа и устное выступление по научной тематике — это может быть представление проекта или курсовой, которой студент занимается, для жюри это возможность увидеть, как человек умеет выражать свою мысль, как ориентируется в лабиринтах научных идей, как формулирует тезисы. Победители получат льготы при поступлении в магистратуру филиала МГУ в Сарове. Участие в конкурсе бесплатное: студентам оплачиваются транспортные расходы, проживание, питание. Культурная и образовательная программы тоже бесплатны. Так что да, с одной стороны — это просветительский проект, школа, с другой — конкурсный отбор будущих студентов МГУ Саров. И еще это возможность для ребят увидеть своими глазами, как у нас все устроено, а для нас — увидеть и выбрать будущих магистрантов.

— А если не через конкурс Игоря Тамма, как можно поступить в МГУ Саров?

— Стандартный способ, как везде, — вступительные экзамены. Существуют также предварительные испытания, которые можно пройти до стандартных экзаменов, — универсиада. Она проводится в МГУ и в филиале в Сарове. Состоит из двух туров — отборочный и финальный, в них входят экзамены, контрольные работы. Зачисление происходит по количеству набранных баллов.

— Обучение в МГУ Саров платное?

— Филиалу выделены бюджетные места, при поступлении на которые обучение бесплатно, но можно заключить договор и на платное обучение.

— Кто преподает в филиале?

— Преподаватели Московского государственного университета — на 90%. Мы иногда привлекаем специалистов из институтов РАН или практиков с предприятий. Но база — сотрудники МГУ. Нам удалось собрать уникальный преподавательский состав — это лучшие специалисты в своей области.

Профессорско-преподавательский состав

5 академиков РАН

8 членов-корреспондентов РАН

3 профессора РАН

42 доктора наук

68 кандидатов наук

15 преподавателей, имеющих государственные премии РФ, премии президента РФ, премии правительства РФ, научные премии

Подробности

Все преподавание очное, что, конечно, тоже непросто организовать. Мы заинтересованы в преподавателях высшей квалификации, по некоторым программам у нас буквально штучные специалисты. Это всегда люди востребованные, они, как правило, все преподают на площадке МГУ: у нас два базовых факультета — физический и вычислительной математики и кибернетики. Мы договариваемся с преподавателями, находим интервалы в расписании: как правило, они приезжают по два-три раза за семестр, читают лекции, проводят семинары. Несмотря на все логистические и организационные сложности, мы стараемся учебный процесс выстроить максимально эффективно. В противном случае о хорошем освоении материала речи идти не может.

— Как именно студенты работают на базе ВНИИЭФ?

— В учебном плане у студентов есть понятие научной практики: она проходит в разных институтах в Сарове. Так, например, лазерщики работают в Институте лазерно-физических исследований. Конечно, разные специалисты на профильных площадках всю научную работу проводят с ориентацией на конкретные проекты. Это могут быть проекты, которые инициируются МГУ, но по большей части они заточены под тематику, которой занимается ВНИИЭФ.

РФЯЦ нацелен на совершенно конкретные задачи, и отлично, что наши магистранты и аспиранты встраиваются в них с самого начала практики. По сути, у нас симбиоз: с одной стороны, преподаватели МГУ с их основательностью, фундаментальностью научного подхода, с другой — практики, сотрудники предприятий и лабораторий, которые на местах непосредственно курируют работу учащихся. У каждого нашего студента два научных руководителя. Один — основной, второй — консультант.

— Стипендия у студентов филиала МГУ в Сарове выше, чем в среднем по стране?

— Да, поскольку мы готовим уникальных специалистов в уникальных условиях, мы предъявляем к ним повышенные требования: везем на площадку технопарка вблизи закрытого города, мотивируем работать в научных лабораториях над сложными проектами. Поэтому и стимулирующие меры должны быть соответствующими. У нас все магистранты, которые успешно осваивают учебную программу, получают стипендию по 55 тыс. рублей в месяц, аспиранты — по 75 тыс. рублей.

— Какой карьерный путь может быть у выпускников МГУ Саров?

— Варианты разные. Выпускник магистратуры может остаться у нас в аспирантуре, может остаться работать во ВНИИЭФ в Сарове, другое значимое для нас направление — работа в НЦФМ. Утверждена научная программа центра, уже выполняются проекты, так что здесь наши выпускники также очень востребованы. Еще одно направление — высокотехнологичные предприятия страны, включая предприятия Росатома — госкорпорации знаний. Без науки там никуда, существует множество направлений, куда можно приложить свои научные силы, возможности, амбиции.

— Что чаще всего выбирают сами выпускники?

— У нас пока был только первый выпуск в прошлом году — до него дошли 42 человека из 50 набранных, что в общем-то нормально. Из них 32 человека пошли работать во ВНИИЭФ. Часть из этих ребят параллельно поступили в аспирантуру к нам. Три или четыре человека ушли работать на другие предприятия Росатома, не в Сарове. Кто-то ушел в аспирантуру академического института.

— Каковы сейчас бытовые условия для учебы и проживания студентов и аспирантов в МГУ Саров?

— На площадке НЦФМ создается своеобразный академгородок, конечно, мы являемся его частью. Учебный корпус, как я уже говорил, это офисное здание, которое было реконструировано и оснащено современным оборудованием. От общежития до учебного корпуса — 300 м.

Поначалу для проживания студентов использовались домики-таунхаусы: это такие двухэтажные коттеджи примерно по 120 м2, комнаты, полностью оснащенная техникой кухня. В каждом домике живут пять-шесть человек, по двое в комнате.

Постепенно коллеги из Росатома построили дополнительные современные двухэтажные апарт-комплексы: число учащихся растет, нужны новые площади для размещения (что важно — для бесплатного размещения). И должен сказать, что в новых апарт-комплексах исключительно комфортные условия для жизни, которым позавидуют практически все студенты других вузов.

При желании студенты и аспиранты могут пользоваться инфраструктурой города Сарова: поликлиниками, досуговыми центрами и т. д.

— Где живут те, кто остается работать во ВНИИЭФ?

— Те, кто при этом остается учиться у нас в аспирантуре, могут жить на территории академгородка, если им так удобно. Но в принципе ВНИИЭФ помогает своим сотрудникам решать вопросы с жильем.

— Как осуществляется набор в аспирантуру?

— Аспиранты у нас все целевые. Их направляют предприятия по договорам целевого обучения. Это означает, что люди после аспирантуры возвращаются на то же предприятие.

— Это только предприятия Росатома?

— У нас нет подобных ограничений. Теоретически любое предприятие может направить к нам аспирантов. Вопрос: нужно ли им это? Программа обучения диктует определенную направленность, она, конечно, ближе госкорпорации.

— Можно ли сравнить МГУ Саров с каким-то другим вузом в России?

— Прямых аналогов точно не найду. Это все же уникальное явление: с одной стороны — высокий уровень подготовки, с другой — нацеленность на предметную подготовку. Здесь невероятная концентрация интеллекта, который привлекается для подготовки ребят, — в лице преподавателей, в виде научных задач, которые ставятся. И сами ребята проходят серьезные испытания и отбор. Мне и в зарубежной практике с ходу очень сложно найти аналог.

— Сколько сейчас образовательных программ?

— Пять. «Теоретическая физика», «Лазерная нелинейная оптика и фотоника», «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика», «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных», «Вычислительные методы и методика моделирования».

Каждую программу можно назвать уникальной и по содержанию, и по преподавателям. С самого начала мы формировали программы таким образом, чтобы ориентироваться на мировой уровень науки.

— Выстраиваете ли вы какие-то виды сотрудничества — обмен опытом, коллаборации, совместные проекты или программы — с другими вузами?

— Мы несколько раз обсуждали такую возможность, но каждый раз мы все аккуратно взвешиваем. Безусловно, есть очень сильные вузы с сильными программами, которых можно рассматривать как партнеров. С другой стороны, если мы планируем что-то совместное, совместную учебную программу, то это не только мы привносим что-то кому-то, но и кто-то должен привнести новое нам. И тут начинаются сомнения: стоит ли игра свеч, потому что это в любом случае отвлечение от основного учебного процесса, замена какого-то элемента нашей учебной программы.

Поймите правильно: мы не зазнайки, мы абсолютно открыты и взаимодействуем с внешним миром. Более того, мы всячески поощряем наших ребят участвовать в конференциях и студенческих мероприятиях. Ребята очень активные: они организовали студенческое научное общество — СНО, организовали слет студенческих научных обществ, по своей инициативе устанавливают контакты с другими университетами и научными обществами. Сами вышли на МАРХИ — архитектурный институт, вузы Дальнего Востока, Новосибирска. Эти контакты правильные, «перекрестное опыление» тут должно быть, безусловно. Но когда мы говорим про совместные учебные программы, мы должны на уровне руководства аккуратно оценивать их целесообразность. Понятно, что это будет дополнительная административная нагрузка, нагрузка на ребят, потому что, как правило, это переезд, это обучение в новом месте… А стоит ли оно того?

— У студентов МГУ Саров очень насыщенный образовательный процесс?

— Да, у них очень насыщенная программа, поэтому пока мы и не нашли серьезных аргументов, чтобы вносить что-то новое, осуществлять совместные проекты. Не исключаю, что в будущем нечто подобное будет реализовываться, все-таки совместные программы имеют хороший потенциал. Если мы договариваемся о совместной программе с каким-то вузом, то мы, с одной стороны, этих ребят привлекаем к филиалу, а с другой стороны — они не уходят из своего родного вуза, вроде бы это хорошо всем. Нужно понять, как это организовать. Но это пока задача на перспективу.

— Как в целом вы относитесь к междисциплинарному подходу в образовании? Будущее за узкопрофильными специалистами или специалистами с широким спектром знаний и компетенций? Каких именно специалистов готовит МГУ Саров?

— МГУ всегда по определению давал кругозор, который настраивал на широкое восприятие мира. Известные выпускники МГУ, в том числе выдающиеся академики, которые меняли мир, делали абсолютно конкретное дело, и делали его на мировом уровне. Среди выпускников физфака есть и нобелевские лауреаты, которые, с одной стороны, получили широкое образование, с другой — сделали конкретное дело. Мы сторонники того, что нужно дать студенту много материала: ребята должны понимать взаимосвязь вещей, они должны двигаться широким фронтом, но при этом не отрываясь от земли, имея много практики — научной, учебной, производственной. На этой самой практике в конкретных институтах происходит приземление и работа руками. Но база на 100% должна быть основательной, широкой. И без этого никуда.

— Почему все же не связанные никакими обязательствами выпускники часто остаются работать в Сарове? Что их привлекает? Есть какие-то мотивационные программы?

— Это же интересно! Это живое дело мирового уровня, когда ты это понимаешь, к этому приобщаешься, оно затягивает. Вдохновляет понимание, что никто до тебя этого не делал. Это важно. У нас, например, в ИТ-отрасли есть монстры, которые «пылесосят» рынок, собирают к себе всех хороших специалистов, — «Яндекс», МТС, «Мегафон», Mail.ru, но ведь там огромное количество рутины, программирования, создания приложений. Сначала ребята радуются: я пошел работать в крутую компанию, но нередко понимают, что там — not a Rocket Science (не суперсложные серьезные задачи. — Прим. ред.).

Ведь есть ребята, у кого мозги ориентированы на то, чтобы стать первым, изобретать, им интересно сделать то, чего не делал никто и никогда. Или же решить абсолютно конкретную задачу, которая опирается на технологии, сегодня кажущиеся фантастическими.

— Они идут за наукой, за научными открытиями?

— А где грань между наукой и разработкой способа повышения эффективности отдачи нефтяной скважины? Это решается на основе серьезной науки, но тут же внедряется в практику.

Когда вы проектируете термоядерные реакторы на абсолютно новых принципах — да, без науки тут ничего не сделать. Но ты сделаешь что-то, что будет работать бесконечно долго. Что-то совершенно новое. Это, конечно, затягивает. Может быть, не всегда в подобной работе происходит быстрая отдача, но тем не менее.

— Какой сейчас конкурс в МГУ Саров?

— В прошлые годы был примерно по три человека на место. В этом году пока не берусь делать прогноз.

— В МГУ Саров есть магистратура и аспирантура. Нет ли планов запустить бакалавриат?

— Мы уже движемся в эту сторону. С будущего учебного года мы хотим запустить спецгруппу с первого курса, которая начнет обучаться на физфаке МГУ в Москве с регулярными поездками в Саров, в том числе на практику. Потом постепенно на пятом-шестом курсе мы полностью переведем ребят в филиал. Это будет отдельный набор, 24 человека, отдельная группа, которая будет учиться по специальной программе. Она будет более интенсивная, более глубокая, будет идти достаточно широким фронтом.

Это будет специалитет. На физфаке МГУ уже сейчас нет понятия «бакалавр» и «магистр», все, кто поступают учиться, идут на специалитет — учатся шесть лет в обязательном порядке. И спецгруппа для Сарова будет набираться исходя из того же принципа. У этих студентов будет повышенная стипендия, даже во время учебы в Москве, начиная с первого курса.

Повышенная стипендия — необходимый, но все-таки не достаточный элемент, чтобы привлекать ребят в Саров. Мы это понимаем: здесь имеет значение еще и приобщенность к науке, элитарность в хорошем смысле, дух причастности к чему-то высокому.

— Как будет проходить отбор в спецгруппу, какими будут экзамены?

— Пока конкурсные экзаменационные процедуры стандартные. Но мы думаем над тем, что нам нужны особые системы отбора: ценно видеть человека вживую, понимать его потенциал и мотивацию.

Мы тесно работаем с Росатомом, набирая ребят на первый курс. У Росатома есть такая замечательная вещь, как атомные классы, которым госкорпорация помогает в плане преподавания физики и математики. Это как раз наша аудитория. Важно говорить с ребятами из атомных классов в разных городах, чтобы их правильно направить: для них спецгруппа физфака — уникальная возможность выделиться и определить свою жизненную траекторию.

Росатом сейчас также вокруг себя объединяет специализированные учебно-научные центры (СУНЦы) — один есть в Москве в МГУ, один в Новосибирске, сейчас СУНЦев больше 10 по всей стране уже. Ребята, которые учатся и будут учиться в СУНЦах, тоже потенциальные кандидаты на поступление в нашу спецгруппу.

Здесь совместная работа по отбору очень важна. Либо к нам приходит какое-то безумное количество соискателей — 10 человек на место, но неизвестно кто, либо штучные ребята, про которых заведомо понятно, что у них очень хороший уровень. Как соблюсти баланс — широкая информационная кампания или точечная работа по правильной целевой аудитории? Наверное, нам нужно делать все это, и система отбора сбалансируется.

Понимаете, у нас ведь нет задачи сделать конкретного специалиста, который знает, как сделать, условно, какую-то конкретную штучку. Наш выпускник должен понимать, как устроены разные процессы, иметь широкий кругозор. Здесь особые учебные программы, лучшие преподаватели, научные задачи, вовлеченность в проекты серьезных организаций. Все это в совокупности и должно привлекать ребят, которые хотят становиться новыми Курчатовыми и Таммами.