«Наша особенность — в тесном контакте с предприятиями атомной отрасли»

Как готовят будущих атомщиков в Уральском федеральном университете

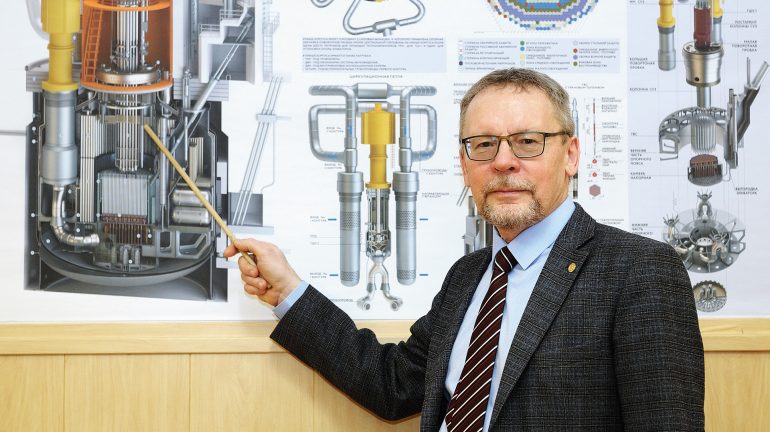

Реакторы на быстрых нейтронах играют особую роль в развитии атомной отрасли, и Россия является несомненным международным лидером в этом направлении. Для успешного инновационного развития атомной энергетики требуется опережающая подготовка квалифицированных специалистов по всем этапам жизненного цикла быстрых натриевых реакторов, особенно для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта. Олег Ташлыков, профессор Уральского федерального университета, доктор технических наук, рассказал «Вестнику атомпрома», как организован процесс подготовки специалистов по принципу «обучение через науку», который ориентирован на вовлечение студентов, а в дальнейшем и молодых специалистов, совмещающих работу с учебой в аспирантуре, в решение научно-технических проблем атомной отрасли в целом и ее конкретных предприятий.

— Олег Леонидович, как появилась такая практика, как «обучение через науку», при подготовке будущих атомщиков в УрФУ?

— Кафедра «Атомные станции и возобновляемые источники энергии», которая до 2012 года называлась просто «Атомная энергетика», была основана в Уральском политехническом институте (ныне УрФУ) в 1961 году в связи со строительством первых энергоблоков Белоярской атомной электростанции (БАЭС). Строительство блока № 3 Белоярской АЭС с установкой БН-600 в 1970-е годы потребовало организовать подготовку молодых специалистов для обслуживания именно этих быстрых натриевых реакторов. Поэтому правильно будет сказать, что основы принципа «обучение через науку» — как самого подхода, так и специальной учебно-материальной базы — были заложены именно тогда.

В начале 2000-х годов на волне экономического подъема в нашей стране у молодежи начал возрождаться интерес к инженерным специальностям. Параллельно начали активно разрабатываться, а затем и реализовываться планы по строительству новых атомных энергетических блоков как в России, так и за рубежом. В нашем случае глубокая модернизация учебного процесса и окончательное оформление практики «обучение через науку» сложились в связи с сооружением на Белоярской АЭС четвертого энергоблока с РУ БН-800.

— В чем специфика подготовки кадров именно для Белоярской АЭС?

— Специфика подготовки кадров определяется в первую очередь особенностью конструкции быстрых натриевых реакторов, которая напрямую связана с иными, отличными от тепловых реакторов нейтронно-физическими процессами, наличием натриевого теплоносителя, химически активного по отношению к воде и воздуху, затвердевающего при температуре ниже 97 °С. В реакторах типа БН сама активная зона, главные циркуляционные насосы, теплообменники между первым и вторым контурами находятся в едином корпусе, заполненном натриевым теплоносителем. Естественно, что в этих условиях даже техническое обслуживание отдельных агрегатов имеет свою специфику. Например, на главных циркуляционных насосах раз в несколько лет необходимо осуществлять регламентные работы. Для того чтобы извлечь их из корпуса реактора, на него помещается специальный транспортный контейнер, заполненный инертным газом. Процесс этот чем-то напоминает стыковку космических кораблей с помощью шлюза. Эти и другие эксплуатационные особенности накладывают и особые требования к подготовке персонала именно для этого типа реакторов.

Кроме того, нельзя забывать, что именно реакторы на быстрых нейтронах играют особую роль в планах дальнейшего развития атомной отрасли: на них отрабатываются отдельные звенья замкнутого ядерного топливного цикла и формирования двухкомпонентной атомной энергетики.

Так сложилось, что современный технологический уклад отрасли базируется на реакторах на тепловых нейтронах. Ядерное топливо для них производят из природного урана путем обогащения. В ходе этого процесса 99% исходного сырья — обедненный уран — не используются. Вторая проблема — отработавшее ядерное топливо (ОЯТ): перерабатывать его полностью пока не научились, а хранить — достаточно дорого. При этом надо сказать, что отработавшее ядерное топливо — это ценный продукт, поскольку он содержит много неиспользованного урана, накопившийся плутоний. Еще Игорь Курчатов в одном из своих выступлений предложил такое сравнение: «Есть условия, при которых новое ядерное топливо образуется в больших количествах, чем количество сгоревшего в цепном процессе исходного ядерного топлива. Получается как бы так, что сожжешь в топке уголь, а выгребешь с золой еще больше угля».

Двухкомпонентная атомная энергетика, то есть энергетическая система, включающая в себя как тепловые, так и реакторы на быстрых нейтронах, — ответ на эти вызовы. У быстрых реакторов так называемый коэффициент воспроизводства — примерно 1,3. Другими словами, они могут обеспечивать топливом и себя, и реакторы других типов. Еще одно их полезное свойство — выжигание младших актинидов и долгоживущих продуктов деления и способность наработки коммерческих изотопов. Используя МОКС-топливо, созданное на основе обедненного урана и ОЯТ, на быстрых реакторах, мы, с одной стороны, сможем решить проблему радиоактивных отходов, а с другой стороны, сделать топливный цикл атомной энергетики фактически замкнутым.

Почему мы об этом так подробно говорим? Сегодня в мире существует несколько типов быстрых реакторов, но только для натриевых, типа БН, работающих на Белоярской АЭС, имеется значительный опыт проектирования, сооружения и, что важно, эксплуатации. Более того, БН-800 уже несколько лет полностью работает именно на МОКС-топливе.

— Расскажите, в чем особенности подхода «обучение через науку», как организован этот процесс?

— «Обучение через науку» в самом широком смысле подразумевает вовлечение студентов и аспирантов, которые совмещают работу с учебой, в решение научно-технических задач в интересах предприятий атомной отрасли.

Саму по себе эту концепцию революционной не назовешь. Как я уже говорил, ее основы на нашей кафедре были заложены еще в 70-е годы прошлого века. Но на новом витке развития атомной отрасли в связи с работой по подготовке кадров для реактора БН-800 мы столкнулись с проблемой, которую назвали для себя «потеря знаний»: происходило прерывание масштабных тем исследований после завершения студентом срока обучения.

Решение было найдено во внедрении принципа преемственности через формирование постоянно обновляемых исследовательских команд, в которые включались не только аспиранты и студенты старших курсов, но и младшекурсники.

Важным условием успешной реализации процесса обучения является сотрудничество кафедры не только с Белоярской АЭС, но и с другими предприятиями и организациями «Росатома», такими как Институт реакторных материалов, АО «Атомэнергоремонт» и рядом других. Сотрудничество это реализуется по широкому спектру направлений. Но для понимания принципа «обучение через науку», пожалуй, важно выделить два направления.

Первое — трудоустройство студента уже на преддипломной практике и подготовка к сдаче экзаменов на свою первую должность. Например, сегодня у меня восемь аспирантов, причем все они — работники атомной отрасли: пятеро из них трудятся непосредственно на Белоярской АЭС, еще трое — сотрудники Института реакторных материалов в Заречном.

Второе направление тесно связано с первым: выбор темы дипломного проекта осуществляется совместно с работодателем и исходя из реальных задач и потребностей предприятия. У нас нет проблемы, свойственной некоторым учебным центрам, когда прорабатывается очень много всевозможных расчетных моделей, но их исполнители часто не представляют, что они, собственно, моделируют и рассчитывают, насколько это соответствует реальной практике. А наши студенты и аспиранты не просто работают над темами, взятыми из реальной практики, но и имеют возможность, работая на предприятии, проводить эксперименты и апробацию своих гипотез и расчетов.

— Существует ли аналогичный подход к обучению в других вузах или можно говорить об уникальности подхода УрФУ?

— Конечно, мы очень тесно сотрудничаем со своими коллегами из МЭИ, МИФИ, Обнинского института атомной энергетики НИЯУ «МИФИ», прорабатываем и корректируем учебные планы: так или иначе, базовая часть подготовки инженера-физика у нас одинаковая. Да и на более поздних этапах обучения мы практикуем взаимный обмен студентами для знакомства с различными типами энергетического оборудования.

Наша особенность, повторюсь, в тесном контакте с предприятиями отрасли, которая начинается буквально с географии. Например, Белоярская АЭС расположена на расстоянии порядка 50 км от УрФУ, что делает возможным буквально ежедневный «переток» между ними студентов, преподавателей и сотрудников станции.

В 1990-е годы выпускникам было сложно найти работу по профилю: по разным причинам АЭС «плохо брали» вчерашних студентов. Сегодня мы видим активный интерес будущего работодателя — концерна «Росэнергоатом». При поддержке организации более 10 лет проводился ежегодный конкурс научных работ «Знания молодых ядерщиков — атомным станциям», другие научно-практические мероприятия, существуют различные корпоративные стипендии и иные инструменты материальной и нематериальной мотивации студентов.

Все это создает хороший стимул для молодых, только ищущих свой карьерный путь специалистов. Сегодня у нас конкурс доходит до 8–9 человек на место, средний проходной балл — 240–250. Причем ребята идут целенаправленно в атомную отрасль и обладают очень хорошей подготовкой, которая позволяет им не только успешно осваивать как общие технические, так и специальные курсы, но и активно подключаться к научно-исследовательским работам кафедры даже со второго курса.

При таком подходе учащиеся получают знания с опережением. То, что обычно проходят на пятом курсе, наши студенты начинают постигать уже на втором или третьем. Плюс мы поощряем участие наших студентов в различных конференциях молодых ученых. Учиться формулировать свои мысли, аргументировать утверждения, делать это публично, компактно и доходчиво — недооцененный навык среди молодежи.

Кроме того, у нас есть специальный курс по изобретательской деятельности, в рамках которого мы помогаем, если это актуально, оформить заявку и получить настоящий патент.

Нельзя не коснуться наличия на нашей кафедре специализированной учебно-материальной базы по подготовке специалистов для эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейтронах. В учебном процессе активно используются различные тренажеры и системы автоматизированного моделирования. Особо хочется отметить аналитический тренажер БН-800, созданный ЭНИМЦ «Моделирующие системы» (г. Обнинск), на котором студенты имеют возможность отрабатывать различные режимы работы энергоблока.

— В чем важность опережающей подготовки кадров для новых блоков?

— Согласно Генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2042 года, принятой постановлением правительства от 30 декабря 2024 года, в ближайшие десятилетия планируется построить девять реакторов на быстрых нейтронах.

Давайте посмотрим на ситуацию с цифрами в руках. Есть критическая группа оперативного персонала, которую необходимо укомплектовать для пуска одного энергоблока с реактором БН-1200: это 56 человек, из которых 42 должны иметь разрешения Ростехнадзора. Да, среди них есть электрики и турбинисты, цикл подготовки которых сравнительно короче и требования к специфическим знаниям и навыкам именно по атомной тематике не такие строгие. Хотя и для них существует на базе нашей кафедры специальный курс по профессиональной переподготовке, рассчитанный на год.

Но есть группа специалистов, которым необходимо базовое образование на уровне специалитета или магистратуры. Это не менее шести позиций. Кажется, немного. Но все это руководящие должности, предполагающие последовательное продвижение по карьерной лестнице, определенный стаж работы на каждой из ее ступеней, квалификационные экзамены при переходе. Давайте будем учитывать и тот факт, что кто-то из уже действующих сотрудников уйдет на пенсию или решит сменить профиль, например связать свою дальнейшую деятельность с наукой. Именно поэтому на БАЭС уже несколько лет набирают персонал именно с прицелом на работу на пятом блоке с реактором БН-1200, пуск которого запланирован только на 2032–2033 годы. То есть работа по подготовке кадров для будущего энергоблока стартовала за 8–10 лет до его запуска. И это, по нашей оценке, оптимальный срок, чтобы уверенно эту задачу решить.

— Можете ли вы привести примеры решения практических задач в рамках обучения студентов и рассказать, как определяются темы НИР для студентов? Специалисты Белоярской АЭС или других предприятий ставят определенные задачи перед УрФУ или вы предлагаете предприятиям свои разработки?

— Наверное, самый показательный пример реализации практики «обучение через науку» — недавний опыт разработки системы пассивного отвода тепла от шахты-хранилища отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательской ядерной установки Института реакторных материалов (ИРМ) ИВВ-2М. Почему показательный? Он включает все этапы — от фиксирования проблемы, предварительного анализа и моделирования до создания экспериментального стенда, его испытаний и опробования, в том числе на реальном объекте, и, наконец, получения патента. Причем основной исполнитель этой работы — наш бывший студент Дмитрий Шумков, начавший исследования с третьего курса, доросший до заместителя начальника исследовательской ядерной установки ИРМ и прошедший последовательно все этапы обучения, производственную практику, защитивший дипломный проект, окончивший аспирантуру и в настоящий момент готовящийся к защите кандидатской диссертации. Хотя надо отметить, что все это время над реализацией отдельных этапов проекта работала целая научно-исследовательская группа, включающая в себя аспирантов и студентов различных курсов.

Собственно, задача повышения надежности теплоотвода ОТВС в шахте-хранилище была сформулирована в период прохождения студентами практики в ИРМ. Далее последовательно в течение шести лет были реализованы необходимые шаги по проведению расчетных и экспериментальных исследований. Были построены 3D-модели шахты-хранилища, проведено моделирование теплогидравлических режимов ее расхолаживания. Затем были проведены экспериментальные исследования изменения температуры воды в различных точках шахты-хранилища и различных режимах. На основании полученных результатов была разработана схема системы пассивного отвода тепла с использованием кольцевого термосифона. В ИРМ было изготовлено оборудование и смонтирован экспериментальный стенд, проведен комплекс испытаний, подтвердивших работоспособность и эффективность системы. Итогом работы стало получение патента на изобретение и подача заявки на еще одно. Но главное, что разработанная конструкция системы пассивного отвода тепла может быть интегрирована в шахты-хранилища новых проектируемых исследовательских ядерных установок, что повысит их безопасность и конкурентоспособность.

— Развивается ли в УрФУ кооперация с научными и образовательными организациями других стран?

— Расширение международного сотрудничества с УрФУ является прямым следствием расширения географии присутствия госкорпорации «Росатом» в мире в последние годы. Отечественные атомщики возводят АЭС, исследовательские центры. Вполне естественным следствием этого становится интенсификация образовательных и научных связей.

Одна из тем, над которой в приоритетном порядке работают наши иностранные коллеги, — использование местных природных и модифицированных материалов для возможного использования при сооружении радиационно опасных объектов. Интерес этот легко объясним: объекты атомной отрасли весьма материалоемки. Поэтому наши коллеги активно ищут возможности оптимизировать стоимость возведения объектов за счет использования доступного и сравнительно дешевого местного сырья.

Например, у нас были аспиранты из Египта, Иордании и Вьетнама, диссертационные работы которых были посвящены этой тематике. И свои изыскания они проводили в составе все тех же сводных команд с участием наших студентов. Имеется опыт и совместных научных работ ученых УрФУ в сотрудничестве с их коллегами из университетов Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Турции, Вьетнама и других стран.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что такое взаимодействие отечественных и зарубежных исследователей имеет не только сугубо научную ценность. Авторитет российских научных центров вносит весомый вклад в продвижение российских атомных технологий на мировых рынках.

— Как вы оцениваете ближайшие и более отдаленные перспективы развития ядерной энергетики в России и в мире?

— Мое глубокое убеждение, что атомная генерация — это самый надежный, экологичный и безопасный источник энергии из доступных нам сегодня. Разумеется, и все виды ВИЭ, и традиционная тепловая энергетика имеют полное право на жизнь. Более того, в некоторых энергетических зонах или, скажем, сегментах потребления их приоритетное развитие более чем оправданно. Для возобновляемой генерации это энергоснабжение домохозяйств или, скажем, изолированных энергорайонов, малонаселенных и зависимых от поставок топлива. Но устойчивость крупных энергосистем, ориентированных на значительный и долгосрочный рост энергопотребления, невозможно обеспечить без АЭС. Кажется, даже в некоторых европейских странах начали осознавать, что отказ от национальных программ развития мирного атома был ошибочным.

Тем больший энтузиазм у меня вызывают перспективы развития отечественной атомной отрасли. Масштабные планы по строительству новых энергетических блоков, прорывные исследования в области создания реакторов четвертого поколения, работы в области замыкания ядерного топливного цикла — уверен, что все эти усилия закладывают прочный фундамент лидирующих позиций нашей страны в области развития атомных технологий на долгие годы вперед.