На пути к безграничной энергии

Какие установки для термоядерного синтеза эксплуатируют, разрабатывают и строят в мире

Анализ программ развития УТС в мире [1], проведенный в прошлом году Центром аналитических исследований и разработок (ЦАИР) частного учреждения «Наука и инновации» (входит в госкорпорацию «Росатом»), показывает, что общей тенденцией в настоящее время является существенная интенсификация исследований и разработок по реализации национальных проектов создания демонстрационных и, в долгосрочном плане, промышленных термоядерных реакторов.

Александр Залужный

Аналитик группы приоритетных направлений научно-технологического развития Центра аналитических исследований и разработок частного учреждения «Наука и инновации» (госкорпорация «Росатом»):

— В ХХ веке вплоть до 1980-х годов лидерство в термоядерных исследованиях принадлежало СССР. А. Д. Сахаровым и И. Е. Таммом были сформулированы принципы термоизоляции плазмы магнитным полем и рассчитаны первые модели магнитного термоядерного реактора тороидальной формы, трансформировавшегося впоследствии в токамак. Прообраз первого токамака был сооружен в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова в 1955 году. В 1968 году в советском токамаке Т-3А впервые в мире был достигнут термоядерный уровень температуры у электронов и ионов плазмы. В 1979 году в ИАЭ им. И. В. Курчатова был построен первый в мире токамак со сверхпроводящей магнитной системой. Это дало возможность создавать на базе установки квазистационарный термоядерный реактор. В 1990-е годы финансирование исследований в области управляемого термоядерного синтеза (УТС) в России фактически прекратилось и лидерство перешло к крупным зарубежным установкам. Для возвращения на передовые рубежи термоядерных исследований и освоения перспективных термоядерных технологий необходимо ускоренное сооружение установки нового поколения, соответствующей уровню передовых мировых разработок и даже превышающей его.

В качестве энергоисточника потенциал УТС превышает потенциал реакции деления. Государство, опередившее конкурентов и в полной мере овладевшее технологиями УТС, получит значительные преимущества на мировом энергетическом рынке, в обеспечении энергетической и экологической безопасности и, как следствие, серьезные политические дивиденды. В этой связи обостряется мировая конкуренция на уровне национальных программ УТС.

Идея подготовки аналитического отчета по этой теме была поддержана директором направления научно-технических исследований и разработок госкорпорации «Росатом» Виктором Ильгисонисом, с ним был согласован список стран, включенных в рассмотрение и структуру отчета. В ходе подготовки документа было использовано около 100 источников. Полезность отчета заключается в том, что в одном документе собраны вместе доступные на конец 2024 года данные о национальных программах УТС, а также основные технические характеристики ведущих токамаков мира.

Исследования в области освоения реакций ядерного синтеза для задач энергетики (так называемый управляемый термоядерный синтез, УТС), несмотря на многолетнюю историю, в последние годы стали объектом повышенного внимания в ведущих мировых державах со стороны властных структур, бизнеса, СМИ и общества в целом. Рассказываем, с чем связано это внимание и когда ожидаются первые результаты.

Наблюдаемая интенсификация исследований и разработок в области УТС не случайна. Во-первых, термоядерная энергетика привлекает отсутствием углеродных выбросов, пониженной радиационной опасностью и принципиальной невозможностью неуправляемого разгона термоядерной реакции. Сюда же можно добавить фактическую неограниченность сырьевых ресурсов для такой энергетики — водород является самым распространенным химическим элементом во Вселенной. Во-вторых, очевидный прогресс в исследованиях, проводимых учеными на демонстрационных установках, показывает возможность перехода от испытаний к промышленному использованию энергии термоядерной реакции. В-третьих, термоядерные исследования сами по себе стали драйвером развития высокотехнологичных секторов экономики.

Зажечь Солнце на Земле

Освоение управляемой термоядерной реакции стало, пожалуй, самой амбициозной задачей, которую поставили ученые во второй половине ХХ века. Фактически речь идет об использовании процессов, протекающих внутри звезд. Напомним, что суть термоядерной реакции заключается в соединении ядер изотопов водорода — дейтерия и трития — при сверхвысоких температурах в состоянии плазмы. При этом выделяется большое количество энергии, получить которую, собственно, и стало главной целью исследователей.

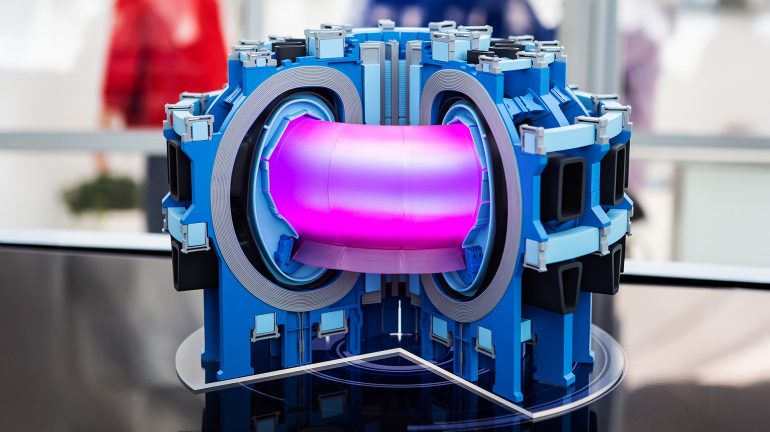

Реализация этого процесса на практике сталкивается с несколькими технологическими проблемами. Прежде всего, для осуществления реакции термоядерного синтеза необходимо достаточно продолжительное время удерживать плазму при высокой температуре (выше 100 млн К), чтобы получаемая в результате энергия превысила затрачиваемую на процесс. Кроме того, встал вопрос о материалах, способных работать в условиях, необходимых для осуществления такой реакции. Так появилась идея магнитного удержания плазмы, которая развивалась с середины прошлого столетия. На ее основе советскими учеными была сформулирована концепция токамака — тороидальной камеры (то есть сделанной в виде тороида — объекта, имеющего форму спасательного круга или бублика) с магнитными катушками. Токамак — это замкнутая магнитная ловушка для удержания высокотемпературной плазмы.

ИТЭР: всем миром

Самый крупный и известный проект создания токамака реализуется международным сообществом на юге Франции, в Кадараше. Там строится ИТЭР — Международный термоядерный экспериментальный реактор (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER). Его задача — продемонстрировать научную осуществимость генерации термоядерной энергии, а также отработать необходимые для этого технологические процессы. Евросоюз отвечает за 45,6% проекта, еще шесть стран — Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США и Япония — вносят равный вклад по 9,09%.

На ИТЭР будут исследовать зажигание термоядерной реакции в дейтериево-тритиевой плазме и ее управляемое горение. Проект также должен продемонстрировать обоснованность концепции тритиевого топливного цикла — системы, которая включает защиту от утечек, улавливание и переработку отходов трития.

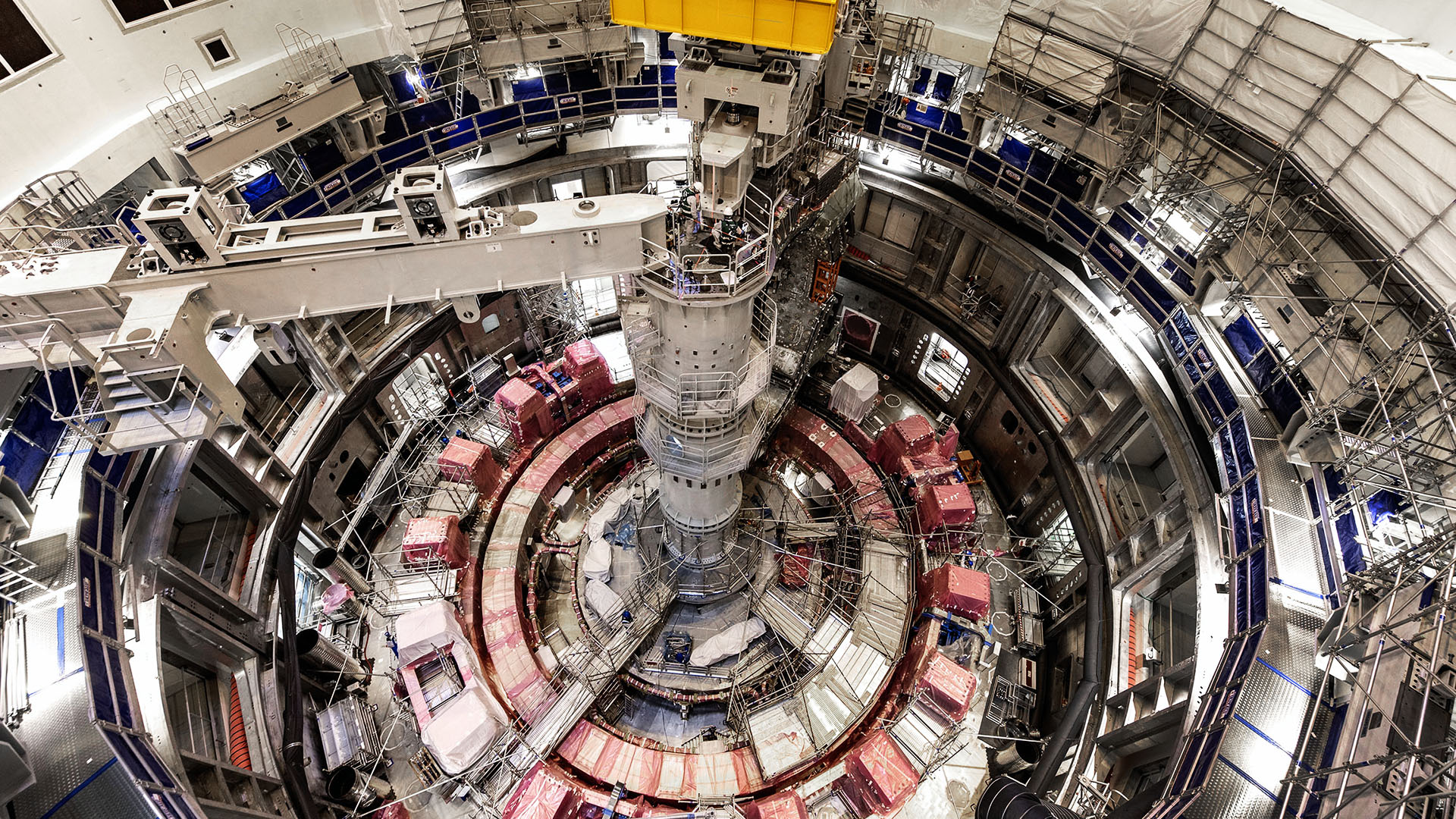

На конец 2024 года в проекте было выполнено около 70% дорожной карты по сооружению всего комплекса. Установлены и введены в эксплуатацию большинство систем электропитания, криогенная установка и система охлаждения, поставлены электромагнитные катушки и другие основные компоненты. Однако в процессе монтажа обнаружились геометрические несоответствия в соединениях в нескольких секторах вакуумной камеры и коррозионные трещины в трубах охлаждения тепловых экранов. Ликвидация этих недостатков, а также поступившие новые предложения экспертов по изменению материалов первой стенки термоядерного реактора привели к замедлению хода сборки токамака. Ожидается, что исследования на токамаке должны начаться в 2034 году.

Все стороны соглашения имеют право на безвозмездное использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных в рамках проекта. Уже сейчас каждая страна-партнер применяет разработки ИТЭР при развитии собственной программы управляемого термоядерного синтеза. Необходимость соответствовать высоким стандартам участия в проекте способствует технологическому развитию промышленности каждого участника проекта.

Следующим шагом на пути освоения термоядерной энергетики после экспериментального реактора ИТЭР станет строительство национальных демонстрационных термоядерных станций DEMO (DEMOnstration Power Plant). На этом этапе акценты будут смещаться в сторону техники, технологий и экономики производства термоядерной энергии. Индия, Китай, Южная Корея и Япония планируют и разрабатывают демонстрационные станции на базе классического токамака, ориентируясь на запуск к 2050 году. В России и США разработаны концепции токамаков с высоким полем, создаваемым магнитной системой на базе высокотемпературных проводников. Высокое магнитное поле позволит увеличить сжатие плазмы и тем самым сократит затраты на поддержание нужной температуры и значительно увеличит энергетическую эффективность реактора. В России такой установкой является токамак с реакторными технологиями (ТРТ), в США это токамак SPARC, уже строящийся на территории штата Массачусетс.

США: государственное финансирование плюс частные инвестиции

Термоядерные исследования в США ведутся в национальных лабораториях, крупных корпорациях и университетах. В Соединенных Штатах в 1991–2016 годах успешно эксплуатировался токамак Alcator C-Mod, который до сих пор удерживает мировой рекорд по давлению плазмы. На токамаке TFTR, построенном в Принстонской лаборатории физики плазмы, в 1994 году впервые было продемонстрировано протекание реакции синтеза в дейтериево-тритиевой плазме.

Среди разработчиков и исследовательских центров в стране сейчас выделяется корпорация General Atomics, которая владеет DIII-D — крупнейшей термоядерной установкой магнитного удержания плазмы в Америке. Она успешно работает с 1986 года и регулярно модернизируется. Радиус установки составляет 1,67 м, мощность нагрева — 23 МВт, а длительность разряда — 5 с.

Основной проект США последних лет — токамак SPARC с радиусом 1,85 м, мощностью нагрева 25 МВт и длительностью разряда 10 с. Установка должна начать работать в 2025 году. Американская компания Commonwealth Fusion Systems (CFS), которая ведет строительство токамака, собирается к началу 2030-х годов создать на его основе небольшую электростанцию.

Стремление к достижению углеродной нейтральности до 2050 года сделало разработки в сфере УТС приоритетным направлением для США. Министерство энергетики страны объявило о национальной стратегии, направленной на создание коммерчески значимой термоядерной экспериментальной установки. Она подразумевает подготовку к коммерческому внедрению термоядерных технологий, создание и использование внешних партнерств. Все большую роль при этом занимает государственно-частное сотрудничество. Предполагается создание соответствующего консорциума, который будет включать как федеральное финансирование, так и частные инвестиции. Начиная с 2021 года средний размер частных инвестиций в термоядерные исследования начал превышать бюджет государственной программы.

Китай: больше, дольше, мощнее

У Китайской Народной Республики весьма амбициозная программа развития термоядерной энергетики. В КНР создан первый в мире сверхпроводящий токамак EAST (радиус — 1,88 м, мощность нагрева — до 30 МВт, длительность разряда — 1000 с), ставший мировым лидером по длительности разряда. На другом токамаке (HL-3) было продемонстрировано достижение температуры ионов свыше 100 млн К.

Для исследования УТС в Китае создан консорциум во главе с Китайской национальной ядерной корпорацией. Он сосредоточит свою деятельность на разработке высокотемпературных сверхпроводников, накопителей энергии большой емкости и производстве трития. В консорциум входят 25 государственных предприятий и исследовательских институтов, в том числе крупнейшие энергетические и сталелитейные компании страны.

КНР одновременно с участием в проекте ИТЭР развивает национальную программу, задачей которой стало первенство в практическом освоении термоядерной энергетики. Национальные исследования будут проводиться на уже существующих установках, а также на китайском термоядерном инженерном тестовом реакторе CFETR. Планируется, что его радиус составит 7,2 м, мощность нагрева — 82 МВт, а длительность разряда — 2000 с. К 2035–2040 годам эта установка должна вырабатывать не менее 200 МВт электрической энергии. Руководством КНР также принято решение о сооружении промежуточной установки — экспериментального сверхпроводящего токамака BEST. Ведется строительство комплекса термоядерных технологий CRAFT, который будет создавать собственное оборудование для реакторов и испытывать все основные технологические системы будущих установок. Комплекс начнет функционировать в полном объеме уже в 2025 году. К 2060 году Китай хочет запустить коммерческую термоядерную электростанцию.

Участвуя в международном проекте ИТЭР, Китай не только отрабатывает технологии, но и готовит кадры для отрасли: сейчас на площадке установки во Франции китайские сотрудники занимают второе место по численности после европейских.

Евросоюз: не только ИТЭР

Во Франции в 1988–2010 годах эксплуатировался токамак со сверхпроводящей магнитной системой Tore Supra, на котором была достигнута длительность удержания плазмы 365 с. После реконструкции установку переименовали в WEST и начали новые эксперименты в 2016 году. С помощью серии плазменных импульсов продолжительностью около 1 минуты каждый исследователи получили на установке высокий поток нейтронов и подтвердили долговечность вольфрамового дивертора — устройства, удаляющего из внешних слоев плазмы отработанный газ и примеси.

В Испании строится установка IFMIF-DONES, источник нейтронов с энергией 14 МэВ, необходимый для тестирования материалов для демо- и коммерческих термоядерных электростанций.

Кроме перечисленных выше, в ЕС действует токамак в Германии, сооружается установка в Италии, а также работают два стелларатора в Италии и Германии.

В Евросоюзе отсутствует центральный исследовательский институт, занимающийся изучением термояда, но в целом ядерные исследования традиционно координирует Европейское сообщество по атомной энергии (Euratom), созданное еще в 1957 году. Изучение термоядерного синтеза в Европе развивалось через соглашение с Европейской комиссией, которая выступала здесь как представитель Euratom, финансирующего и координирующего термоядерные программы.

Все научные исследования и разработки в Европе финансируются бюджетом Евросоюза. Помимо этого, ЕС финансирует строительство ИТЭР, а также исследования и обучение.

В планах Евросоюза после запуска ИТЭР — сооружение демонстрационной термоядерной электростанции. Она будет последним этапом перед созданием коммерческой термоядерной электростанции. Предполагалось приступить к ее строительству в начале 2040-х годов, но из-за задержки сооружения ИТЭР эти сроки сдвинулись.

Великобритания: термоядерный Брексит

На площадке Управления по атомной энергии Соединенного Королевства до конца 2023 года эксплуатировался крупнейший и самый мощный в мире токамак JET (Joint European Torus) с радиусом 2,96 м, мощностью нагрева 38 МВт и длительностью разряда 6 с. Эта установка работала с дейтериево-тритиевой плазмой. В последний год его работы был установлен рекорд: удалось достичь выделения энергии термоядерных реакций на уровне 69 МДж. Сейчас установка выводится из эксплуатации после 40 лет успешной работы.

JET имел магнитную систему на основе меди, и это не позволяло проводить длительные импульсы из-за ее перегрева. Ожидалось, что в 2023 году этот токамак уступит место проекту ИТЭР, в котором используется сверхпроводящая магнитная система. Вывод JET из эксплуатации даст научному сообществу ценную информацию о том, как деградировали материалы в ходе его использования.

После закрытия JET работы по управляемому термоядерному синтезу в Великобритании ведутся на запущенном в 1999 году сферическом токамаке Mega Ampere Spherical Tokamak (MAST, после модернизации в 2020 году — MAST-U). Кроме того, британский стартап Tokamak Energy ставит целью продемонстрировать коммерческую жизнеспособность термоядерной энергетики с помощью компактного сферического токамака с магнитной системой на основе высокотемпературной сверхпроводимости. Программа стартапа предусматривает строительство и развитие сферических токамаков с возрастающей производительностью. Ожидается, что в таких установках плазму можно будет удерживать менее интенсивными магнитными полями за счет их почти шарообразной формы. Это должно привести к уменьшению капитальных затрат на реализацию проекта.

Великобритания после Брексита автоматически вышла из ИТЭР, но продолжает сотрудничество с ЕС в других термоядерных проектах. В сентябре 2023 года она запустила собственную программу по УТС — Fusion Futures. В этот же год было заключено стратегическое соглашение о партнерстве в области управляемого термоядерного синтеза с США.

Страна стремится к созданию прототипа британской термоядерной электростанции, которая должна к 2040 году продемонстрировать коммерческую жизнеспособность проектов по использованию термоядерной энергии.

Япония: в поисках энергонезависимости

Уровень самообеспечения энергией у Японии составляет 13,4%. Поэтому энергетическая безопасность для страны — насущная проблема. Ожидается, что термоядерный синтез сможет одновременно решить энергетические и экологические задачи, стоящие перед страной.

Японские достижения в сфере термоядерного синтеза связаны с большим токамаком JT-60 (Japan Torus-60), на котором была получена рекордная температура ионов в плазме. С 2013 года строился новый сверхпроводящий токамак JT-60SA (Super Advanced). Его радиус — 3 м, мощность нагрева — около 40 МВт, а длительность разряда — 100 с. Первая плазма в нем была получена в 2023 году. Он построен и эксплуатируется совместно с ЕС в рамках двустороннего соглашения о «широком подходе» в области исследований термоядерной энергии, заключенного в 2007 году. Его участники договорились поддерживать проект ИТЭР, а также начать исследования для создания технической базы, необходимой для японской демонстрационной термоядерной электростанции.

В мае 2023 года Япония утвердила свою национальную стратегию в области термоядерной энергии. В ней учитывается широкое привлечение частного бизнеса к решению и разработкам в этой области. Был создан Японский совет по термоядерной энергии для развития смежных отраслей и разработки принципов регулирования технологий УТС. Япония планирует усилить сотрудничество между промышленностью и научным сообществом, где центральная роль будет отведена национальному институту квантовых и радиологических наук и технологий. Приоритетное внимание будет уделяться образованию в области термоядерной энергетики в национальных университетах, чтобы обеспечить подготовку нового поколения квалифицированного персонала для отрасли. Страна рассматривает США как стратегического партнера в этой сфере.

В 2018 году в Японии была разработана дорожная карта по созданию демонстрационной термоядерной станции, обновленная в 2021 году. Документ собираются снова пересмотреть после 2025 года по результатам работы над ИТЭР, потому что национальная японская программа напрямую связана с этапами реализации международного проекта.

Южная Корея: прыжок в термоядерное будущее

За последние 20 лет в Южной Корее смогли достичь значительного прогресса в области управляемого термоядерного синтеза. Несмотря на то, что у страны изначально отсутствовали необходимые технологии, с помощью российских специалистов ей удалось создать сверхпроводящий токамак KSTAR (радиус — 1,8 м, мощность нагрева — до 14 МВт, длительность разряда — 90 с). На нем в последние годы были получены рекордные результаты по времени удержания высокотемпературной плазмы. В начале 2024 года на этой установке был модернизирован дивертор. Кроме того, Корея присоединилась к проекту ИТЭР, поставляя для него некоторые компоненты.

Как и для Японии, для Южной Кореи освоение и коммерциализация технологий термоядерного синтеза необходимы для развития национальной энергетики и экономики в целом.

У правительства Южной Кореи даже есть амбиции возглавить глобальные усилия по освоению термоядерной энергии. В стране планируется создание собственной демонстрационной термоядерной электростанции примерно к 2050 году. Для этого корейские разработчики используют опыт, полученный в проекте ИТЭР, а также собственные разработки в производстве полупроводников, передачи энергии, инженерного проектирования и т. п.

Сейчас в Корее действует уже четвертый Генеральный план развития термоядерной энергетики на 2022–2026 годы. Он содержит график развития ключевых технологий УТС и ставит конечной целью создание и запуск демостанции. Решение о ее строительстве будет принято после начала эксплуатации реактора ИТЭР.

За финансирование ведущего токамака KSTAR отвечает Министерство информационных технологий республики, а эксплуатацией установки заведует Корейский институт термоядерной энергетики.

Индия: от угольных электростанций к термоядерному синтезу

Сейчас Индия — импортер ископаемого топлива и активный потребитель угля, в том числе и на своих многочисленных электростанциях. Осознавая необходимость долгосрочного, масштабного и экологичного решения проблемы, правительство страны проявляет большой интерес к термоядерной энергии. В 2022 году Индия разработала национальную энергетическую политику, в которой требуется заместить 4,63 ГВт угольных мощностей до 2027 года.

Управляемый термоядерный синтез с магнитным удержанием плазмы был определен в стране как технология с высоким потенциалом. Правительство инициировало программу, в рамках которой создан Институт исследования плазмы. Его курирует Департамент по атомной энергии страны.

Общая цель индийской программы термоядерного синтеза — развитие жизнеспособной технологии будущего. Участие в ИТЭР является важным этапом на этом пути. В 1986 году в стране был сооружен первый токамак ADITYA, в 2016 он был модернизирован. Сейчас его радиус составляет 0,75 м. Он используется для создания научной и технологической базы для будущих термоядерных установок. Итогами работы токамака станут как научные результаты, так и подготовка персонала для проведения термоядерных исследований.

В 2017 году был запущен сверхпроводящий токамак SST-1 радиусом 1,1 м. Кроме сверхпроводящих магнитных катушек в нем используется усовершенствованный дивертор, а также учтен опыт работы аналогичных установок в других странах. Основное внимание при исследованиях на SST-1 уделяется изучению управления током плазмы.

На основе опыта участия в ИТЭР и собственных исследований Индия планирует создание токамака SST-2. Мощность термоядерного синтеза в такой установке может составлять 100–300 МВт. Одна из задач SST-2 — продемонстрировать возможности тритиевого цикла, а также испытать технологические компоненты, разработанные в стране, в частности, бланкет-размножитель — устройство в термоядерном реакторе для наработки трития. Эксплуатация SST-2 позволит разработчикам заполнить технологические пробелы, которые возникнут на пути от ИТЭР к созданию демонстрационной электростанции.

Кроме того, у эксплуатации SST-2 есть сопутствующая цель. Его предполагается использовать как источник нейтронов для наработки урана-233 из тория-232, а также для трансмутации долгоживущих продуктов деления, то есть превращения радиоактивных ядер в стабильные.

Выполняя долгосрочную Национальную программу термоядерного синтеза, Индия, как и другие страны, планирует приступить к строительству демоэлектростанции после реализации проекта ИТЭР. В рамках программы развиваются материалы, радиочастотные и микроволновые энергетические системы, энергетика, системы сбора данных и управления, диагностика плазмы, робототехника, сверхпроводящие магниты, криогенные технологии и др.

Запуск демоэлектростанции планируется в конце 2040-х годов.

Россия: догнать и перегнать

Вплоть до 1980-х годов лидерство в изучении термоядерной энергии принадлежало СССР. В 1990-е годы в постсоветской России разработки в УТС фактически не финансировались, и лидерство в этой сфере перешло к другим странам. Вплоть до начала 2000-х годов у Российской Федерации не было существенных достижений в этом направлении. Единственная новая установка, построенная за это время, — малый сферический токамак «Глобус-М». Он был запущен в 1999 году, затем модифицирован в 2017–2019 годах. Также в это время было начато сооружение первого отечественного токамака среднего размера Т-15МД, его физический пуск состоялся в 2021 году. Одним из достижений этой установки стало удержание плазмы в разряде с термоядерной температурой электронов более 2 с. Это был рекордный результат для российских установок, а также в мировой практике по выходу на такие показатели с момента энергетического пуска установки.

Начиная с 2021 года исследования в области термоядерного синтеза в России получили большой импульс благодаря федеральному проекту «Разработка технологий УТС и инновационных плазменных технологий». Так в нашей стране появилась первая системная программа в этой сфере.

Токамак Т-15МД должен быть выведен на рабочие режимы, оборудован системами диагностики и дополнительного нагрева плазмы мощностью до 25 МВт, что необходимо для получения результатов, отвечающих современному уровню развития термоядерных исследований. Однако, чтобы вернуться на передовые рубежи термоядерных исследований, необходимо создание установки нового поколения. Концепция такого токамака с реакторными технологиями (ТРТ) уже разработана. Ее ключевая особенность — магнитная система на основе высокотемпературной сверхпроводимости — позволяет конкурировать с передовыми зарубежными установками.

Проектная документация этого токамака должна быть разработана в 2025 году, а сборка ключевых элементов установки закончится к 2030 году. Преимущество ТРТ — объединение в одной установке новейших (в том числе отечественных) технологий и разработок проекта ИТЭР. Исследователи надеются, что использование международного опыта поможет сократить срок строительства.

В середине 2030-х годов ТРТ планируют вывести на проектные режимы. К 2045 году разработчики надеются отработать термоядерные технологии для создания реактора и выйти к 2050 году с готовым решением по созданию пилотной термоядерной установки, соответствующей мировому уровню.

Кроме того, ТРТ может служить прообразом гибридного реактора. Его концепция состоит в окружении токамака бланкетом из урана или тория, в котором будут поглощаться нейтроны, образующиеся в ходе термоядерной реакции. При этом сырьевые торий-232 или уран-238 будут превращаться в делящиеся изотопы уран-233 или плутоний-239. Наработанное топливо можно будет использовать в энергетических реакторах деления.

Перспективность разработки таких гибридных реакторов обусловлена тем, что они могут стать основой для формирования новой энергетики при гораздо более низкой радиационной нагрузке, чем в случае переработки отработавшего ядерного топлива. Такие реакторы будут намного безопаснее традиционных ядерных, так как в них исключен неконтролируемый разгон реактора, приводящий к авариям типа чернобыльской. Кроме того, эти реакторы будут выделять очень мало остаточного тепла, таким образом делая невозможной аварию, произошедшую на японской АЭС «Фукусима-1».

Достигнутый в мире уровень разработок и динамика реализации национальных программ делает необходимым принятие в Российской Федерации дополнительных мер с целью восстановления научного и технологического лидерства в области освоения термоядерной энергии, подчеркивают эксперты ЦАИР. Строительство национальной термоядерной установки мирового класса и наличие достаточного количества в стране специалистов, способных ее эксплуатировать, является критически важным для обеспечения технологического суверенитета России в энергетической сфере.

1. Журавлев И.Б., Залужный А.А., Пономарев А.В. Национальные программы развития управляемого термоядерного синтеза на основе систем магнитного удержания плазмы / Госкорпорация «Росатом», ЧУ «Наука и инновации», ЦАИР. — М., 2024.