Китайское замыкание

Как в КНР работают над замыканием ядерного топливного цикла

Китай считается одним из лидеров в мировой атомной энергетике. Однако в одном из самых перспективных направлений развития — в области замыкания ядерного топливного цикла — у этой страны пока не самые сильные позиции. Рассказываем, чего не хватает КНР для замыкания ЯТЦ и как планируется преодолевать эти трудности.

Сегодня Китай — государство с самой масштабной программой развития атомной энергетики в мире. Страна не только стремится повысить собственную энергетическую безопасность и снизить давление на экологию, но и хочет закрепиться со своими предложениями на внешних рынках. Важным стимулом стали цели, о которых в 2020 году объявил глава КНР Си Цзиньпин. К 2030 году Китай должен достичь углеродного пика — точки максимальных объемов выброса углекислого газа в атмосферу, за которой начнется снижение этого показателя. К 2060 году страна, как постановил председатель КНР, должна выйти на углеродную нейтральность.

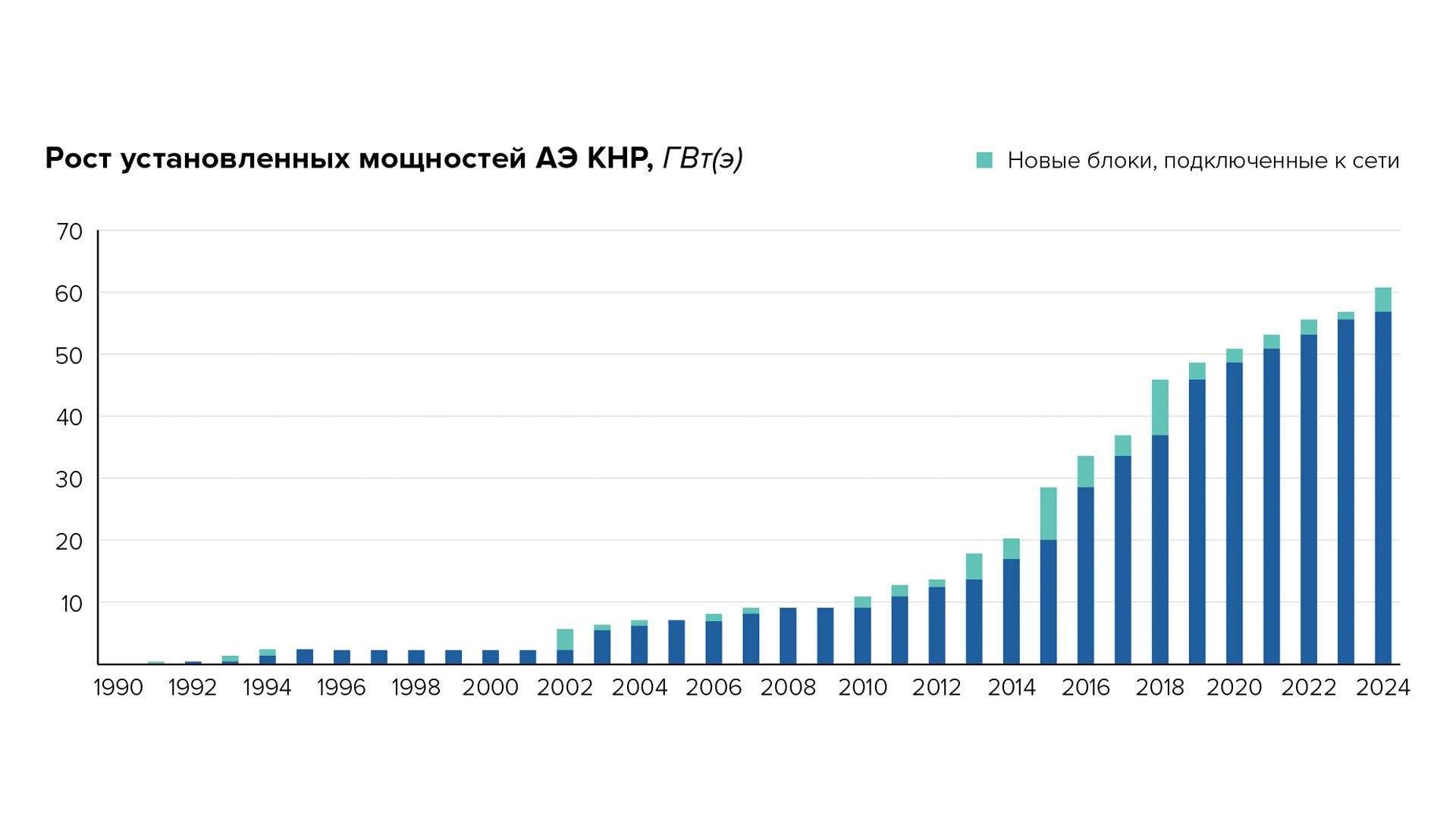

В Китае сейчас работают 58 ядерных энергоблоков. В 2035 году общая мощность китайских АЭС может составить 150 ГВт. Но чтобы страна могла выйти на уровень нулевых выбросов, суммарная мощность ее атомных электростанций, по различным оценкам китайских специалистов, должна вырасти к запланированному сроку до 300–400 ГВт.

Стремление к таким грандиозным показателям неумолимо влечет за собой обострение двух проблем. Во-первых, отрасли потребуется значительно увеличить ресурсно-сырьевое обеспечение. Во-вторых, как результат работы АЭС, будут накапливаться в критических объемах отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) и радиоактивные отходы (РАО). В этой ситуации выходом может стать замыкание ядерного топливного цикла.

В последние годы КНР, помимо расширения собственной энергетики, старается укрепить позиции как экспортер технологий. Страна достигла высокого уровня в развитии начальной стадии ЯТЦ, однако в завершающей стадии возможности Китая на данный момент достаточно ограниченны. Замыкание топливного цикла и строительство реакторов на быстрых нейтронах (РБН) стали одними из ключевых направлений в развитии китайской атомной энергетики, в которых она сотрудничает с иностранными партнерами, в первую очередь с Россией.

Мы приводим краткие результаты исследования о развитии технологий замыкания ядерного топливного цикла в Китае, проведенного экспертами Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) [1].

Комментарий

Денис Сафиканов

Аналитик отдела ядерного топливного цикла Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) частного учреждения «Наука и инновации» (госкорпорация «Росатом»):

— Для Китая, как и для России, стратегическим приоритетом развития атомной энергетики является замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Это направление представляется одним из наиболее перспективных с точки зрения развития двустороннего сотрудничества. Так, в 2023 году госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии КНР подписали Комплексную программу долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла, а в 2024 году была разработана соответствующая дорожная карта. Для выстраивания эффективного взаимовыгодного партнерства требуется углубленный анализ текущих возможностей, планов и стратегических интересов китайской стороны в данной области.

Работа над отчетом представляла значительную сложность, учитывая характерную для китайской атомной отрасли закрытость информации по многим темам, которая особенно усиливается в отношении таких «чувствительных» направлений, как завершающая стадия ЯТЦ (в первую очередь в части переработки ОЯТ).

Особенность отчета заключается в том, что он практически полностью написан на основе первоисточников на китайском языке. При этом в процессе подготовки был проанализирован широкий спектр материалов: официальные документы государственных ведомств, доклады представителей китайской атомной отрасли на международных и внутренних мероприятиях, научные публикации в китайских журналах, корпоративные отчеты, информация о закупках китайских компаний и даже спутниковые снимки. Дополнительные сведения удалось получить благодаря взаимодействию с китайскими специалистами в рамках визитов в КНР. Таким образом, в отчете удалось собрать по крупицам и систематизировать разрозненную и труднодоступную информацию и провести всеобъемлющий анализ текущего состояния и перспектив развития завершающей стадии ЯТЦ в Китае.

Долгий путь к замыканию цикла

В Китае первые исследования по радиохимической переработке начались в 1950-е годы в рамках военной ядерной программы. При поддержке ученых из СССР в стране проводились эксперименты по переработке облученного топлива методом осаждения. Но в 1960-е годы, после прекращения сотрудничества с Советским Союзом, Китай сделал выбор в пользу технологии экстракции.

В 1960–1970 годы КНР самостоятельно построила ряд установок по переработке для военной промышленности. Первая из них — в провинции Ганьсу (впоследствии предприятие получило название «Завод 404») — была введена в эксплуатацию в 1968 году и использовалась для переработки ОЯТ промышленного реактора, который находился там же. На установке производился плутоний для ядерных зарядов. В 1969 году началось строительство нового завода с реактором и установкой по переработке ОЯТ в провинции Сычуань, который заработал в 1976 году.

В это же время проводились исследования по улучшению технологий переработки, извлечения продуктов деления и минорных актинидов (нептуния, америция и кюрия) из жидких радиоактивных отходов.

Военные разработки стали для Китая базой для развития и гражданских технологий переработки ОЯТ. Однако после 1980-х годов темпы развития технологий переработки заметно снизились. Это во многом было связано с закрытием военных предприятий и сокращением инвестиций в разработки.

Решение китайского правительства о замыкании ядерного топливного цикла было принято в 1980-е годы на старте развития гражданской атомной промышленности. В 1983 году была предложена трехэтапная программа развития атомной энергетики. Она включала последовательное внедрение сначала реакторов на тепловых нейтронах, затем — на быстрых и, наконец, освоение управляемого термоядерного синтеза. Ключевыми элементами данной стратегии стали переработка ОЯТ и замыкание ЯТЦ. Этот выбор был во многом сделан из-за небольшого количества урановых месторождений, известных в стране на тот период. В 1986 году в Китае была принята программа, предусматривающая строительство пилотного завода по переработке ОЯТ и экспериментального реактора на быстрых нейтронах.

В 1993 году на территории Завода 404 начались работы по созданию пилотного предприятия по переработке ОЯТ. Его физический пуск состоялся в 2010 году. Однако работе перерабатывающей установки мешали многочисленные технические проблемы. Параллельно при участии России шли разработка и сооружение китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах.

В 2007 году китайская компания CNNC (China National Nuclear Corporation) начала переговоры с французской компанией Areva (ныне — Orano) о строительстве промышленного комплекса по переработке и рециклированию ОЯТ. В 2010 году в стране был создан Фонд по переработке и захоронению ОЯТ АЭС. А в 2015 году состоялся пуск лаборатории по переработке и радиохимии, которая стала на сегодня основной исследовательской площадкой в стране в этой сфере.

Также с 2015 года в Китае ведется строительство промышленного парка ядерных технологий CNNC, в составе которого возводится демонстрационный завод по переработке ОЯТ энергетических реакторов мощностью не менее 200 тонн в год. В 2017 и 2020 годах началось строительство первого и второго реакторов на быстрых нейтронах CFR-600 электрической мощностью 600 МВт на АЭС «Сяпу».

CiFR: за и против

Нужно отметить, что Китай продолжает усиленно работать над своей трехэтапной стратегией развития ядерной энергетики. В частности, в рамках реализации второго этапа стратегии страна занимается созданием интегрированной ядерной энергетической системы с быстрыми реакторами и замкнутым топливным циклом (CiFR). Демонстрационный проект должен быть реализован к 2035 году.

Систему CiFR и в целом работы по замыканию ЯТЦ продвигают компания CNNC и ее дочерние организации. Под их контролем находятся практически все мощности завершающей стадии ядерного топливного цикла. Так, инжиниринговая компания CNPE (China Nuclear Power Engineering Corporation) участвует в создании большинства объектов по обращению с ОЯТ и РАО в качестве проектировщика и генерального подрядчика. Кроме того, она — главная организация по промышленному освоению гидрометаллургического метода переработки ОЯТ. CIAE (China Institute of Atomic Energy) лидирует в области развития технологий реакторов на быстрых нейтронах и переработки их отработавшего топлива. Сейчас этот институт сфокусировался на пирохимической переработке ОЯТ. CEPC (CNNC Environmental Protection Corporation) является ключевой организацией по обращению с радиоактивными отходами.

Поддерживаемая ими концепция CiFR включает:

- расположенные на одной площадке шесть реакторов на быстрых нейтронах CiFR1000 мощностью 1200 МВт, работающих на металлическом топливе;

- модуль регенерации топлива (установка по пирохимической переработке ОЯТ и установка по производству металлического топлива);

- модуль по обращению с радиоактивными отходами и другие поддерживающие системы.

Эта концепция начала прорабатываться китайскими специалистами недавно, в 2021 году. Но за четыре прошедших года она получила значительное продвижение: ее предложили внести в список крупных национальных научно-технических проектов. Это позволит получить значительную ресурсную поддержку со стороны государства.

Концепция CiFR подразумевает следующий процесс. Отработавшее ядерное топливо китайских тепловых реакторов PWR перерабатывается на радиохимических заводах, которые используют гидрометаллургическую технологию. Полученный в результате плутоний применяют для изготовления МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Отработавшее МОКС-топливо отправляется на промежуточное хранение. После этого оно поступает в CiFR, где подвергается пирохимической переработке. Продукты этой переработки используются для изготовления металлического топлива для реакторов, работающих в системе CiFR. Затем осуществляется рециклинг урана и трансурановых элементов — плутония и минорных актинидов — в рамках каждого отдельного комплекса CiFR.

Разработанная в Китае концепция предусматривает три этапа реализации.

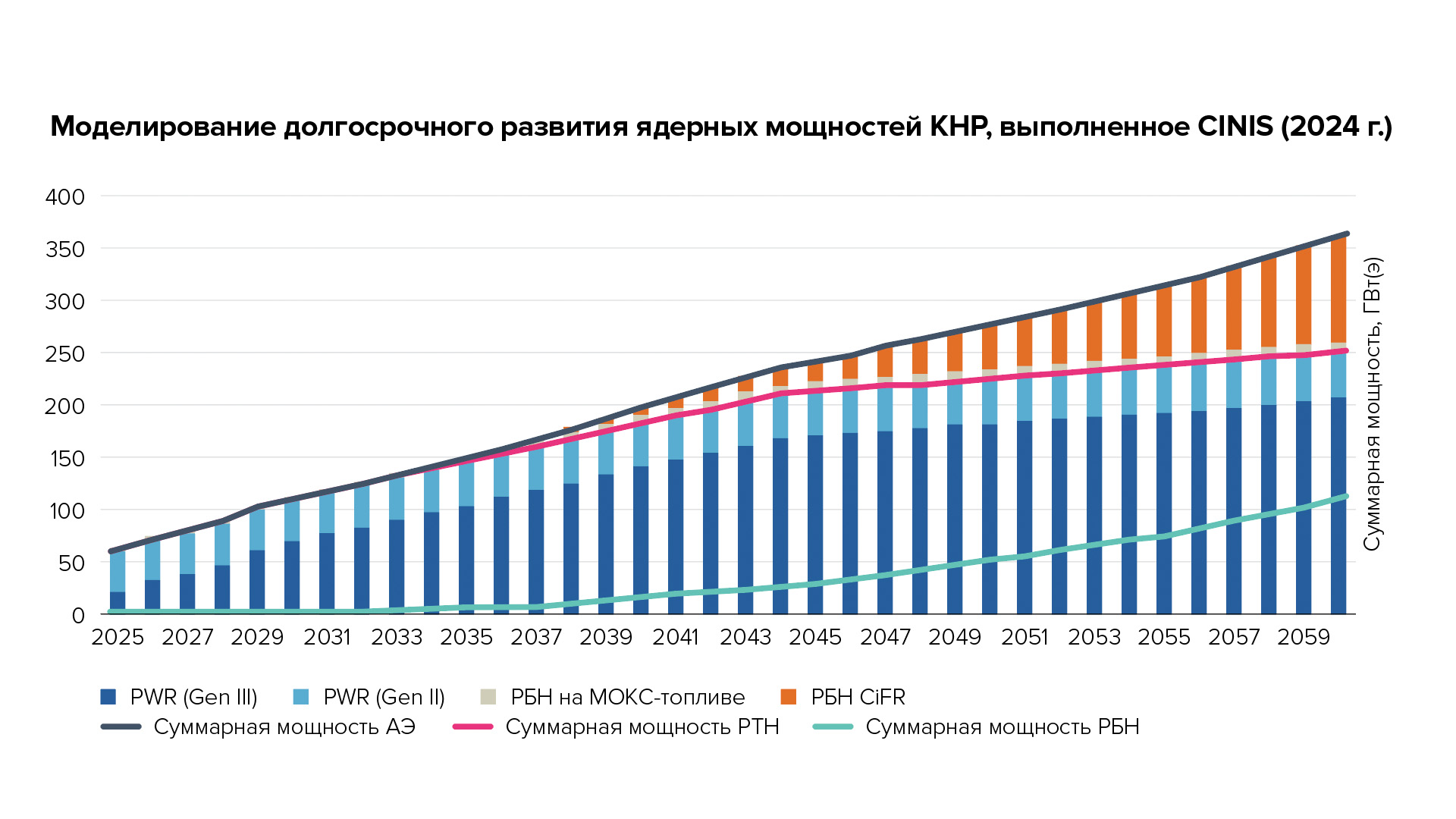

- На первом происходит активное сооружение реакторов на тепловых нейтронах и достижение общей мощности примерно в 200 ГВт в максимально возможные короткие сроки. Одновременно происходит накопление обедненного урана и ОЯТ этих реакторов. Таким образом формируется материальная основа для дальнейшего развития реакторов на быстрых нейтронах.

- Второй (промежуточный) этап предполагает строительство заводов по гидрометаллургической переработке ОЯТ тепловых реакторов, заводов по производству МОКС-топлива для быстрых реакторов и шести-восьми РБН, работающих на нем. Плутоний и минорные актиниды, извлеченные при переработке ОЯТ тепловых реакторов, используются в РБН, что позволяет согласованно развивать применение реакторов обоих типов. Отработавшее топливо РБН отправляется на временное хранение. Такая схема позволяет стабилизировать накопление ОЯТ на приемлемом для страны уровне в течение длительного времени.

- На третьем этапе происходит использование накопленного обедненного урана и продуктов переработки отработавшего МОКС-топлива для изготовления металлического топлива для CiFR. В дальнейшем подразумевается автономная работа в рамках каждого комплекса CiFR за счет регенерации топлива РБН.

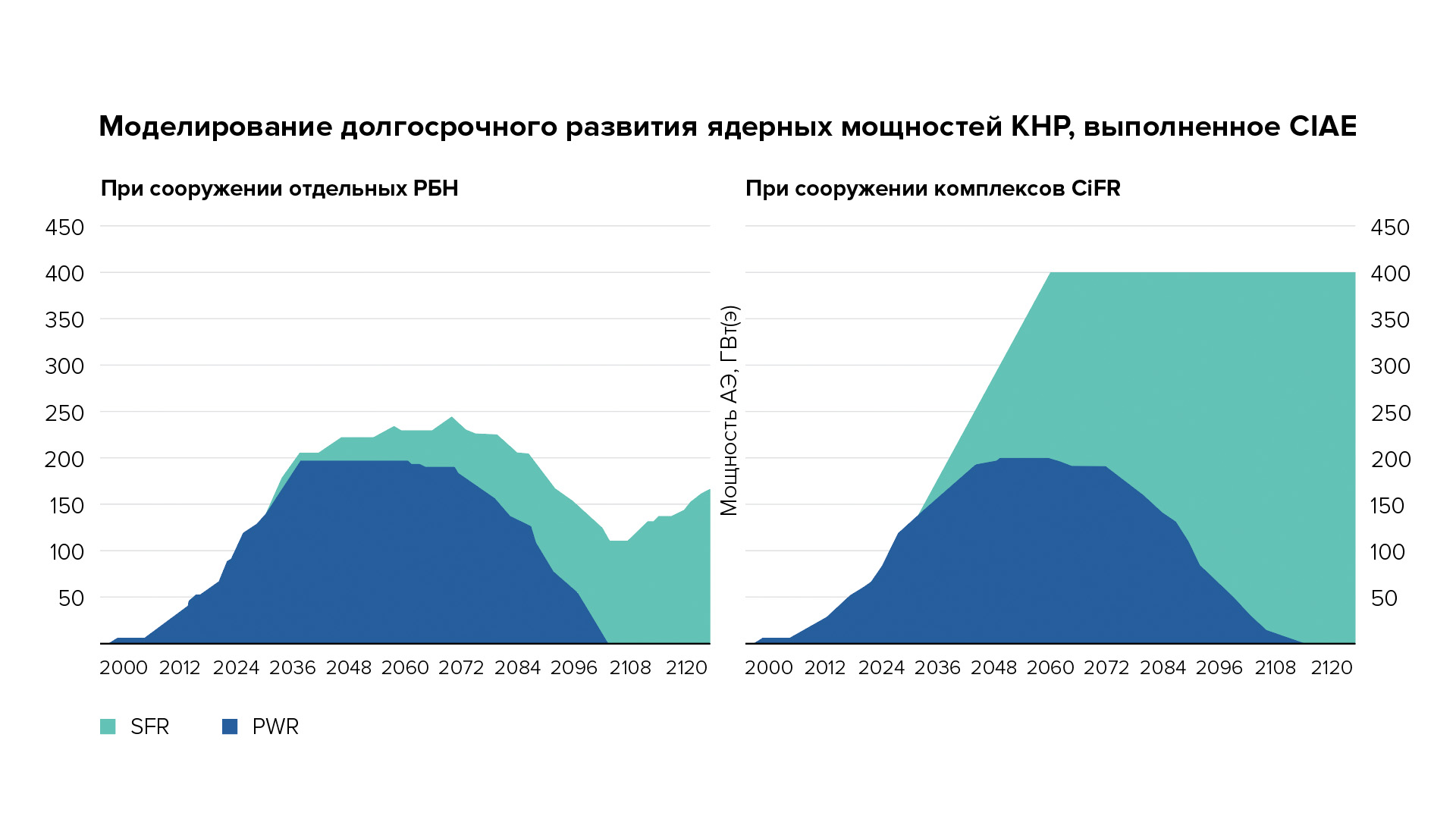

В течение 10–20 лет накопленное МОКС-ОЯТ сможет обеспечить первоначальную загрузку для крупномасштабного строительства комплексов CiFR (до 200 ГВт). При этом общая мощность АЭС в стране может достигнуть 400 ГВт.

Однако концепция замыкания цикла на базе CiFR имеет некоторые недостатки. Так, в ее основу положены технологии, которые ранее не применялись в промышленных масштабах ни в Китае, ни в мире в целом (например, пирохимическая переработка ОЯТ или металлическое топливо для РБН). Для достижения показателя в 200 ГВт нужно построить 20–30 комплексов CiFR, которые включают столько же радиохимических производств на близком расстоянии от потребителей электроэнергии. Это влечет за собой и разработку новых требований по безопасности, и возможную негативную реакцию со стороны общества.

Наконец, концепция не учитывает развитие других типов реакторов, которые разрабатываются в Китае (например, высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов, жидкосолевых реакторов, реакторов на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем и др.). Кроме того, если Китай перейдет на CiFR и прекратит строить реакторы PWR, это резко снизит привлекательность его экспортных предложений.

Тем не менее в августе 2024 года для ускорения разработки и реализации проекта был учрежден инновационный консорциум CiFR, в который вошли более 40 производственных и научных организаций. Сооружение первого демонстрационного проекта планируется начать в 2030 году и завершить к 2035 году. Авторы исследования считают эти сроки труднодостижимыми из-за уровня нынешних разработок необходимых технологий и материалов в КНР. Кроме того, важно не забывать, что Китай — государство, обладающее ядерным оружием, которое наращивает ядерный потенциал и достаточно много ресурсов тратит на военные ядерные цели. Видимо, часть их перенаправляется с гражданских проектов, что не может не сказываться на положении мирной ядерной программы.

Есть ли альтернатива?

Корпорация CNNC, контролирующая практически весь китайский ЯТЦ (в том числе всю деятельность, связанную с переработкой ОЯТ) и дальше всех продвинувшаяся в развитии реакторов на быстрых нейтронах, оказывает наибольшее влияние на выбор стратегии замыкания ядерного топливного цикла в КНР.

Другие ядерно-энергетические корпорации Китая вопрос замыкания ЯТЦ активно не продвигают. Однако в научном институте корпорации CGN (China General Nuclear Power Corporation) проводились теоретические исследования по альтернативному подходу к замыканию ЯТЦ.

Авторы альтернативной концепции напоминают, что различные варианты замыкания ЯТЦ характеризуются высокой неопределенностью с точки зрения технологий, экономики и безопасности. При этом в Китае не было значимых исследований в этой области, отсутствует официально утвержденная дорожная карта развития направления. При этом реакторы на быстрых нейтронах и их топливные циклы на сегодня далеки от коммерциализации. А вот технологии PWR уже сейчас находятся на высоком уровне зрелости: к 2035 году в КНР будет построено более 100 таких реакторов, до второй половины XXI века они по-прежнему останутся основным типом реакторов в атомной энергетике страны.

В связи с этим авторы альтернативного решения предлагают на первом этапе провести замыкание топливного цикла на базе PWR с использованием МОКС-топлива. Такой вариант позволит накопить опыт производства, эксплуатации и переработки МОКС-топлива и в целом сформировать инфраструктуру для развития замыкания ЯТЦ.

Второй этап будет связан с переходом на двухкомпонентную гибридную ядерную энергетическую систему с замкнутым циклом на базе PWR и РБН, работающих на МОКС-топливе. Тип реактора на быстрых нейтронах — натриевый, свинцовый или иной — предлагается определить в будущем.

Как в Китае перерабатывают ОЯТ

Развитие переработки ОЯТ в Китае ведется последовательно по трем этапам: пилотный (экспериментальный), демонстрационный (опытно-промышленный) и коммерческий (промышленный) уровни. По заявлениям китайских специалистов, КНР освоила гидрометаллургическую технологию переработки ОЯТ на втором — демонстрационном — уровне.

Единственным перерабатывающим предприятием, работающим в КНР на данный момент, является уже упоминавшийся Завод 404 в провинции Ганьсу. Проект начали реализовывать в 1993 году. Как заявляют китайские власти, проектирование и строительство завода велось их собственными силами без привлечения иностранных ресурсов. Вероятно, в проекте использовались наработки военной ядерной промышленности Китая. Неслучайно место для постройки завода было выбрано неподалеку от военной перерабатывающей установки: это позволило использовать уже существующую инфраструктуру.

Проектная мощность пилотного завода — 50 тонн в год. Его пуск должен был состояться еще в начале нулевых, но из-за технических проблем он неоднократно переносился. Да и после начала работы в 2010 году предприятие пришлось остановить на некоторое время из-за возникших проблем с безопасностью. Сейчас завод отрабатывает технологический процесс переработки, испытывает оборудование и приборы контроля, производит плутоний для МОКС-топлива для экспериментального быстрого реактора, готовит персонал для отрасли.

Пилотный завод позволяет перерабатывать ОЯТ энергетических реакторов с использованием PUREX-процесса — с помощью экстракции. На одной площадке с заводом построены централизованное мокрое хранилище для ОЯТ, лаборатория по переработке высокообогащенного уранового топлива исследовательских реакторов и экспериментальная линия по производству МОКС-топлива.

Планировалось, что после выхода завода на стабильную работу его производительность будет увеличена после реконструкции сначала до 80, а потом до 200 тонн в год. Однако данных о проведении таких работ в открытых источниках пока нет.

Компания CNNC Longrui строит в провинции Ганьсу демонстрационный завод по переработке ОЯТ. Его сооружение началось в 2015 году в промышленном парке ядерных технологий CNNC. Строительство должно завершиться в 2025 году. Проектная мощность предприятия — 200 тонн в год.

Для переработки ОЯТ на этом заводе тоже будет использоваться PUREX-процесс. СМИ сообщают, что на той же площадке ведется строительство второго модуля завода с такой же мощностью. Его ввод в эксплуатацию запланирован после 2030 года. При этом официальных сведений о возведении второго модуля нет, хотя существующие спутниковые снимки указывают на его строительство. А в 2023 году появилась неподтвержденная информация, основанная на анализе госзакупок, о том, что на той же территории началось сооружение третьего модуля завода.

Помимо завода по переработке ОЯТ в промышленном парке ядерных технологий CNNC собираются построить предприятие по производству МОКС-топлива и установку по остекловыванию высокоактивных отходов.

У Китая также есть план по созданию промышленного перерабатывающего завода мощностью 800–1000 тонн в год. Согласно государственным документам, принятым в 2016 году, завод планировалось построить к 2030 году. Но уже сейчас очевидно, что сроки будут перенесены: некоторые китайские источники говорят о 2035 годе. Строить предприятие будут, вероятно, также собственными силами.

В настоящее время Китай не хочет привлекать к строительству предприятий по переработке ОЯТ иностранных партнеров. Свидетельство этому — попытка сотрудничества с французской компанией Orano, которая должна была завершиться строительством завода по технологиям, используемым во Франции. Переговоры, посвященные этому проекту, начались в 2007 году. Предприятие должно было перерабатывать до 800 тонн ОЯТ в год и включать в себя также завод по производству МОКС-топлива и мокрое хранилище. Объем необходимых инвестиций на тот момент оценивался в 15 млрд евро. В 2015 году компания CNNC заявила о том, что уже выбирает площадку для строительства. В это же время были озвучены планы начать работы в 2020 году и завершить их к 2030 году. Но дальше переговоров и подписания рамочных документов сотрудничество не пошло.

Начиная с 2020 года в китайских источниках не встречается упоминаний об этом проекте. Даже в совместной китайско-французской Синей книге, посвященной перспективным исследованиям в области атомной энергетики в поддержку низкоуглеродного развития, вышедшей в 2023 году, в разделе о двустороннем сотрудничестве не говорится о планах по строительству завода. Это заставляет предположить, что КНР отказалась от него. Помимо возможных разногласий по вопросам стоимости проекта и передачи технологий, важную роль в принятии решения могло сыграть стратегическое стремление Китая опираться в этой сфере на собственные разработки. Так или иначе, переговоры, длившиеся более 10 лет, на практике ни к чему не привели.

Среди важных технологических объектов, имеющих отношение к переработке ОЯТ, стоит упомянуть и Китайскую лабораторию по переработке и радиохимии в CIAE — главную исследовательскую и экспериментальную площадку страны в этой сфере. Она начала работать с 2015 года, ее площадь составляет 10 тыс. м2. На ее территории находятся горячие камеры и боксы для проведения исследований по переработке ОЯТ, радиологические и химические лаборатории, лекционные залы для обучения персонала. Лаборатория может перерабатывать один твэл в год гидрометаллургическим методом.

Китай также прилагает большие усилия в разработке разных видов ядерного топлива — смешанного оксидного и металлического, которые предназначены для реакторов на быстрых нейтронах. Так, на Заводе 404 работает экспериментальная линия, производящая МОКС-таблетки. В промышленном парке ядерных технологий CNNC в провинции Ганьсу строится демонстрационный завод по фабрикации МОКС-топлива с оценочной мощностью до 20 тонн продукции в год. В дальнейшем Китай планирует построить промышленный завод для производства МОКС-топлива для коммерческих реакторов.

Так как в будущем КНР собирается перейти на металлическое топливо для быстрых реакторов, китайские компании ведут исследования по его созданию. В ближайшие годы планируется начать облучение экспериментальных сборок. КНР активно изучает опыт США по использованию уранплутониевого металлического топлива, но пока можно сказать, что китайские разработки в этой сфере находятся на стадии осмысления.

Важно отметить, что CNNC также постепенно формирует свое экспортное предложение в области обращения с ОЯТ — создание сухих хранилищ для промежуточного хранения ОЯТ, а на более отдаленную перспективу рассматривается возможность возврата ОЯТ c АЭС, построенных CNNC, в Китай для хранения или переработки.

Надежда на трансмутацию

В системе CiFR предполагается использовать пирохимический процесс, так как он позволяет перерабатывать металлическое ОЯТ быстрых реакторов с глубоким выгоранием и коротким временем выдержки. Продуктами такой переработки станут уран и трансурановые элементы, которые затем будут применяться для изготовления металлического топлива. При этом разделять плутоний и минорные актиниды не планируется: они будут совместно возвращаться в топливный цикл. Пирохимический процесс представляет собой обработку ОЯТ расплавами металлов и их солей, он достаточно быстрый и компактный. Сейчас эта технология исследуется китайскими учеными в научных организациях.

Китайский план действий по внедрению революционных инноваций в области энергетических технологий на 2016–2030 годы включает развитие трансмутации минорных актинидов — превращения радиоактивных ядер в стабильные или короткоживущие при облучении нейтронами. Она применяется для снижения радиоактивности нептуния, америция и кюрия в отработавшем ядерном топливе. Процесс трансмутации исследуют в КНР в двух направлениях.

Первое предполагает разработку подкритических систем, управляемых ускорителем (ADS), в состав которых будут входить реакторы с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем (свинец и свинец-висмут).

Второе направление — это трансмутация минорных актинидов в быстрых реакторах, заложенная в концепции CiFR.

Кроме того, с 2011 года Китай реализует программу по созданию жидкосолевых реакторов, работающих в ториевом топливном цикле — процессе, где более доступный торий-232 превращается в уран-233. Трансмутация минорных актинидов не рассматривалась в этом проекте как отдельная задача китайских исследователей, но в последние годы они опубликовали ряд теоретических работ на эту тему.

560 метров под землю

В сфере обращения с радиоактивными отходами КНР разработала ряд собственных технологий. Так, для жидких отходов применяют битумирование и цементирование, твердые горючие отходы сжигают, цементируют и захоранивают на небольшой глубине. Для захоронения низко- и среднеактивных РАО используют три региональных и один центральный пункт захоронения. Кроме этого, небольшие пункты приповерхностного захоронения твердых низко- и среднеактивных отходов строятся вблизи некоторых действующих АЭС.

Ведутся работы по остекловыванию высокоактивных отходов. При разработке технологий активно использовался немецкий опыт. В процессе применяется керамический плавитель прямого электрического нагрева. Первая установка для этого начала работать в 2021 году, ее мощность позволяет перерабатывать несколько сотен кубометров высокоактивных жидких отходов ежегодно. Сейчас также в сотрудничестве с Германией планируется построить еще одну такую же установку, но большей мощности. Завершение проекта намечено на 2030 год.

Кроме того, Китай проводит эксперименты по созданию установки для остекловывания отходов в холодном тигле. Известно, что испытания прототипа такой установки прошли успешно, и сейчас китайские специалисты занимаются отладкой процесса и оборудования.

Установка по остекловыванию отходов будет также построена в промышленном парке ядерных технологий CNNC в провинции Ганьсу, но пока нет информации о том, какая именно технология будет в ней использоваться.

Исследовательские работы по глубинному захоронению высокоактивных отходов ведутся в Китае с 1985 года. В 2021 году в районе Бэйшань в пустыне Гоби начато строительство подземной исследовательской лаборатории для получения данных о безопасности глубинного захоронения радиоактивных отходов. Стоимость проекта оценивается в 380 млн долларов.

Лаборатория будет простираться на глубину 560 м. Она будет состоять из трех вертикальных шахт, технологического съезда длиной 7 км, сети исследовательских тоннелей на глубине 560 и 280 м и др. Если исследования пройдут успешно, в 2050 году на той же площадке будет построен полноценный пункт глубинного захоронения радиоактивных отходов, а лаборатория станет его частью.

Место для строительства лаборатории было выбрано по нескольким причинам: низкая плотность населения, отсутствие в районе месторождений полезных ископаемых, подходящие геологические и гидрогеологические показатели пород, малое количество выпадающих осадков и высокий уровень испарения в регионе. Кроме того, относительно недалеко от места строительства находятся перерабатывающие производства китайской ядерной промышленности.

Бурение подземной части лаборатории планируется закончить до конца 2025 года. После этого строители займутся сооружением инфраструктуры на поверхности, на которое отведено два года.

Площадка лаборатории уже сейчас активно используется для международных контактов и обменов на базе МАГАТЭ. Кроме того, на ней проводятся экскурсии, которые призваны улучшить отношение населения к ядерным технологиям. Особое внимание руководство проекта уделяет работе с молодежью: для юной аудитории были разработаны анимационные персонажи, которые олицетворяют объекты технологического процесса захоронения отходов, выпущен научно-популярный мультфильм.

Как утолить кадровый голод

Масштабные планы Китая в области замыкания ядерного топливного цикла требуют подготовки большого количества профессиональных кадров разного уровня — от рабочих до ученых и инженеров-технологов. Это направление в китайском образовании развивалось с 1950-х годов и было связано с военной программой. Но позднее, после закрытия многих предприятий ядерного оружейного комплекса к концу ХХ века, часть образовательных программ тоже прекратила существование. К примеру, в 1990-е годы специализированный бакалавриат по радиохимии остался только в Университете Ланьчжоу.

В 2019 году в Китае был опубликован аналитический отчет о потребности отрасли в кадрах для реализации планов по замыканию ЯТЦ, где приводилась цифра более 9 тыс. специалистов к 2025 году. Однако текущая система подготовки кадров в КНР не закрывает этот дефицит, несмотря на сравнительно большой набор учреждений, дающих сегодня профильное образование в стране. Особенно заметна нехватка образовательных мощностей на уровне бакалавриата. Программы других уровней тоже не могут похвастаться многочисленностью: ежегодно в Китае выпускается всего несколько десятков магистрантов и аспирантов в области радиохимии.

Есть проблемы и с лабораторным оснащением в образовательных учреждениях. Даже в Университете Цинхуа, который имеет самую развитую инфраструктуру, отмечается нехватка аналитического оборудования.

Есть и финансовые сложности. Сейчас исследования по радиохимии, проводящиеся в университетах, финансируются в основном только Национальным фондом естественных наук Китая. Не хватает и преподавателей высокого уровня с большим опытом работы, особенно это касается университетов, расположенных в западной части страны. Да и среди абитуриентов радиохимические специальности обладают относительно невысокой привлекательностью. Во многом это связано с тем, что перерабатывающие предприятия расположены в основном в удаленных и слаборазвитых регионах Китая.

Для решения этих проблем в Китае предлагают ряд мер: создание специализированного образовательного альянса из вузов и предприятий, развитие целевых программ обучения, увеличение финансирования университетской науки, в том числе со стороны корпораций, повышение общественной приемлемости атомной энергетики в целом.

———————

1. Квятковский С. А., Пономарев А. В., Сафиканов Д. И. Текущее состояние и перспективы развития завершающей стадии ядерного топливного цикла в Китайской Народной Республике / Госкорпорация «Росатом», ЧУ «Наука и инновации», ЦАИР. — М., 2024.