На новый лад

Как выручка новых бизнесов «Росатома» стала триллионной и что для этого потребовалось

Новые бизнес-направления занимают все более значительное место в деятельности «Росатома»: сегодня их более 80. О том, как зарождались и развиваются эти направления, какие управленческие решения работают на результат и почему новые бизнесы сегодня правильнее называть проектами технологического суверенитета, «Вестнику атомпрома» рассказали Дмитрий Байдаров, директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации «Росатом», кандидат юридических наук, и Дмитрий Файков, ведущий специалист саровского ядерного центра, профессор кафедры «Экономика и менеджмент в промышленности» НИЯУ «МИФИ», доктор экономических наук, доцент.

Дмитрий Байдаров

Директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации «Росатом», кандидат юридических наук

Дмитрий Файков

Ведущий специалист саровского ядерного центра, профессор кафедры «Экономика и менеджмент в промышленности» НИЯУ «МИФИ», доктор экономических наук, доцент

Как все начиналось

— Когда в госкорпорации появилось понятие «новые бизнесы»? С чем это было связано?

Дмитрий Байдаров: Задача развития направлений, выходящих за рамки традиционной деятельности госкорпорации «Росатом», появилась в 2011 году, именно тогда Кирилл Борисович Комаров (в 2011 году — заместитель генерального директора «Росатома» по развитию и международному бизнесу, с февраля 2015 года — первый заместитель генерального директора «Росатома» — директор блока по развитию и международному бизнесу. — Примеч. ред.) со товарищи начали думать о том, каким образом эта работа может быть организована. Почему стало понятно, что «Росатому» надо заниматься не только атомной энергетикой и ядерными технологиями? В традиционной деятельности у нас накопилось множество знаний, умений, навыков, которые мы могли бы использовать для решения других задач. А не входя в смежные области, мы бы их не использовали никоим образом.

Кроме того, требования в самой атомной энергетике очень серьезно меняются, поэтому и здесь необходимо привнесение новых технологий, например цифровых. Процессы в атомной отрасли выстроены в рамках критической инфраструктуры, и чтобы уверенно применять новые технологии, мы должны держать их в своих руках, чувствовать «на кончиках пальцев». Это тоже потребовало создания и развития совершенно новых областей деятельности. К тому же пример других аналогичных компаний (Westinghouse, Areva, Alstom и др.) показывал, что если они концентрируются только на атомной энергетике, они постепенно «сжимаются», и в этом точно нет будущего.

Дмитрий Файков: Есть примеры крупных высокотехнологичных компаний, которые развивают разные направления деятельности и исторически показывают выживаемость и устойчивость. Как пример — Siemens, Philips, General Electric, Toshiba. Все они имели как минимум четыре дивизиона: крупные электрические машины; все, что связано с радиационными технологиями (например, Siemens начал делать рентгеновские трубки еще в конце XIX века); медицинская техника; элементная база. Каждое направление — это очень серьезные технологии, прежде всего промышленные. И за счет того, что у этих компаний была научная, производственная, инженерная база, позволявшая делать качественные продукты, они уже затем стали выпускать, например, бытовую технику, то есть вышли с рынка B2B на рынок B2C, который намного сложнее. И «Росатом» идет похожим путем, развивая на основе традиционных новые направления деятельности.

Д. Б.: В это же самое время, в 2011 году, в госкорпорации начали заниматься очередным этапом диверсификации ядерного оружейного комплекса, потому что понимали, что в ЯОК накоплено наибольшее количество технологических переделов, которые можно и нужно каким-то образом «вытаскивать» на гражданские рынки. Но это тогда не было бизнесом: ЯОК работал на государственный оборонный заказ, то есть заказчик один — государство, он оплачивает всю разработку и производство, речь о прибыли в этой деятельности (в рыночном понимании) не идет. И перестраивать часть деятельности на другие принципы было сложно.

Д. Ф.: Нужно понимать, что это не хорошо и не плохо. Это работа в оборонной сфере, она во всем мире так устроена, об окупаемости речь не идет. Цели деятельности совершенно другие. То есть даже ментально эта сфера построена совершенно по-другому.

Д. Б.: Параллельно с диверсификацией ЯОК создавалось подразделение, которое отвечало за развитие. Тогда еще не было понятия «новые бизнесы», просто начали заниматься чем-то новым, стали приходить новые люди, появилась медицинская и другие тематики. А новые бизнесы оконтурились в понимании в конце 2014 — начале 2015 года, когда появились отдельные продуктовые направления, по которым было принято решение, что «Росатом» будет этим заниматься, и были установлены первые КПЭ. Появилось понятие «интегратор» — это бизнес-субъект, отдельное юридическое лицо, которое отвечает за развитие бизнеса перед госкорпорацией. И в то же время появился орган принятия решений — совет по развитию и глобализации, где рассматривались все направления, которые только зарождались. Первоначально их было 36 (а выявлено и проанализировано было 350 групп продуктов), и эти направления постоянно менялись. Первые утвердили как раз в 2015 году, и их стали развивать.

Программа «Бизнес-мастерская ЯОК» стартовала по инициативе блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» в 2016 году. По результатам программы были утверждены 10 стратегий развития новых продуктов ЯОК, которые соответствуют приоритетным бизнес-направлениям «Росатома», они были признаны перспективными и рекомендованы для дальнейшей реализации совместно с отраслевыми интеграторами. 10 проектных команд, представляющих 16 организаций ЯОК, прошли обучение в рамках модулей по темам: «Современные принципы маркетинга и стратегическое планирование», «Капитализация и управление финансами», «Сбыт и продвижение продукции», «Разработка и вывод на рынок нового продукта», «Лидерство и внедрение изменений». В межмодульный период команды вели проектную работу по разработке продуктовых стратегий.

Подробности

Сначала все это было скорее интуитивно. Как тогда говорил Кирилл Борисович Комаров, «пусть растут все цветы», давайте сначала научимся заниматься бизнесом, будем рассматривать любые проекты предприятий. В то время возможностей финансирования было больше, чем предлагалось проектов. Но, конечно, речь не шла о том, чтобы финансировать любой проект, все предложения всесторонне внимательно рассматривались и анализировались.

— Не было ли внутри отрасли сомнений, что новые бизнесы могут помешать совершенствованию компетенций в традиционных областях деятельности?

Д. Б.:Были некоторые сомнения, что это может помешать «оборонке». Сначала нужно было делать акцент на том, чтобы директора предприятий хотя бы начали думать о новых бизнесах. Для всех это было нелегко. Но в результате на предприятиях ЯОК все заработало. Прежде всего, у них были продукты. Они реально были! У них были компетенции, технологии. Предприятия нужно было просто вовлекать в гражданскую деятельность и выстраивать соответствующую систему управления. И среди элементов такой работы был запуск совместно с Корпоративной Академией «Росатома» программы «Бизнес-мастерская ЯОК». Задачей «Бизнес-мастерской» было научить работать с продуктами и с рынками тех, кого ЯОК готов делегировать в гражданские направления. Обучались сотрудники разного уровня — от замдиректора по «гражданке» до ведущих специалистов. В итоге были разработаны 10 продуктовых стратегий, и в целом там были очень интересные кейсы, люди многому научились.

Д. Ф.: Очень важно, что в «Бизнес-мастерской» стали объединяться команды разных предприятий. Вдруг оказалось: атомная отрасль существует 70 лет, все люди друг друга знают, все связи в традиционных направлениях работ давно выстроены, но по новым гражданским направлениям никто вместе практически не работал. Не было согласованности в такой деятельности, часто несколько предприятий делали одно и то же, потому что, например, все умеют делать, скажем широко, приборы. Когда в 2000-х предприятия начали выходить с «гражданкой» на рынки, все приходили к одному заказчику, условно «Роснефти» или «Газпрому», и говорили: мы можем делать приборы. В итоге конкурировали между собой, и такая конкуренция только снижала цены, не давала возможностей развития, позволяла иностранным компаниям занимать отечественный рынок. А если бы все объединились и пришли с одним продуктом, то спокойно бы потеснили иностранных конкурентов.

В «Бизнес-мастерской» как раз произошло нужное взаимодействие: сотрудники разных предприятий в одной команде дополняли друг друга. И оказалось, что вместе-то получается лучше! Это очень сильно помогло, в том числе в выстраивании горизонтальных связей. Люди общались в неформальной учебной обстановке и знали, образно говоря, кому потом звонить, с кем взаимодействовать.

Д. Б.: Кстати, по инициативе Ивана Михайловича Каменских (в 2012–2019 годах — первый заместитель генерального директора «Росатома» — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу, в настоящее время — советник генерального директора «Росатома». — Примеч. ред.) запустили тогда еще одну программу, которая называлась «Экономика конструирования», и он уже в то время говорил нашим инженерам: мы делаем то, что умеем, а надо делать то, что нужно рынку, поэтому давайте учиться. Затем «Экономика конструирования» и «Бизнес-мастерская ЯОК» объединились в одну программу под названием «Новый продукт». Она действует до сих пор, мы обучаем команды, но уже не только ЯОК, а всей отрасли. Опыт оказался очень удачным.

Подробности

Основные стратегические программы новых бизнесов

«Цифровые продукты»

«Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и электротехника»

«Ядерная медицина и технологии»

«Накопители электроэнергии на основе химических источников тока»

«Аддитивные технологии»

«Ветроэнергетика»

«Композиционные материалы»

«Умный город»

«Критическая информационная инфраструктура»

«Продукты и услуги для нефтегазовой отрасли»

«Обращение с отходами производства и потребления»

«Производство лития»

«Водородная энергетика»

Механизмы управления

— Что изменилось, когда «цветы» выросли и начали давать плоды? Каким был следующий этап?

Д. Б.: Следующий этап наступил в 2019 году, когда количество новых бизнесов стало уже значительным. Сложность системы управления возросла и от количества проектов, и от их сутевого отличия, и от требований. Возможности финансирования уже примерно совпадали с количеством проектов, и стало понятно: этап «пусть растут все цветы» заканчивается, надо выбирать, чем будем серьезно заниматься. Стали появляться крупные государственные задачи, такие как развитие Северного морского пути. Пришло понимание, что на уровне госкорпорации невозможно принимать решения по всему многообразию проектов, поэтому появилось предложение: выделить ключевые проекты, назвать их стратегическими программами и по каждой создать один орган — управляющий совет, где собираются все лица, принимающие решения (стратегический совет как орган более высокого уровня продолжил работу). Первоначально оценивалось, что будет 4–5 стратегических программ. В результате сейчас их 16.

M&A (mergers and acquisitions, с англ. «слияния и поглощения») — это процесс объединения активов двух компаний, сделки, в результате которых собственность компаний или их операционных подразделений передается или консолидируется с другой организацией. С точки зрения стратегического управления сделки такого рода позволяют предприятиям расти или оптимизировать часть бизнеса, изменять его характер и место на рынке. Таким образом, основная цель M&A-сделок — возможность улучшить финансовые показатели и снизить издержки и риски.

Справка

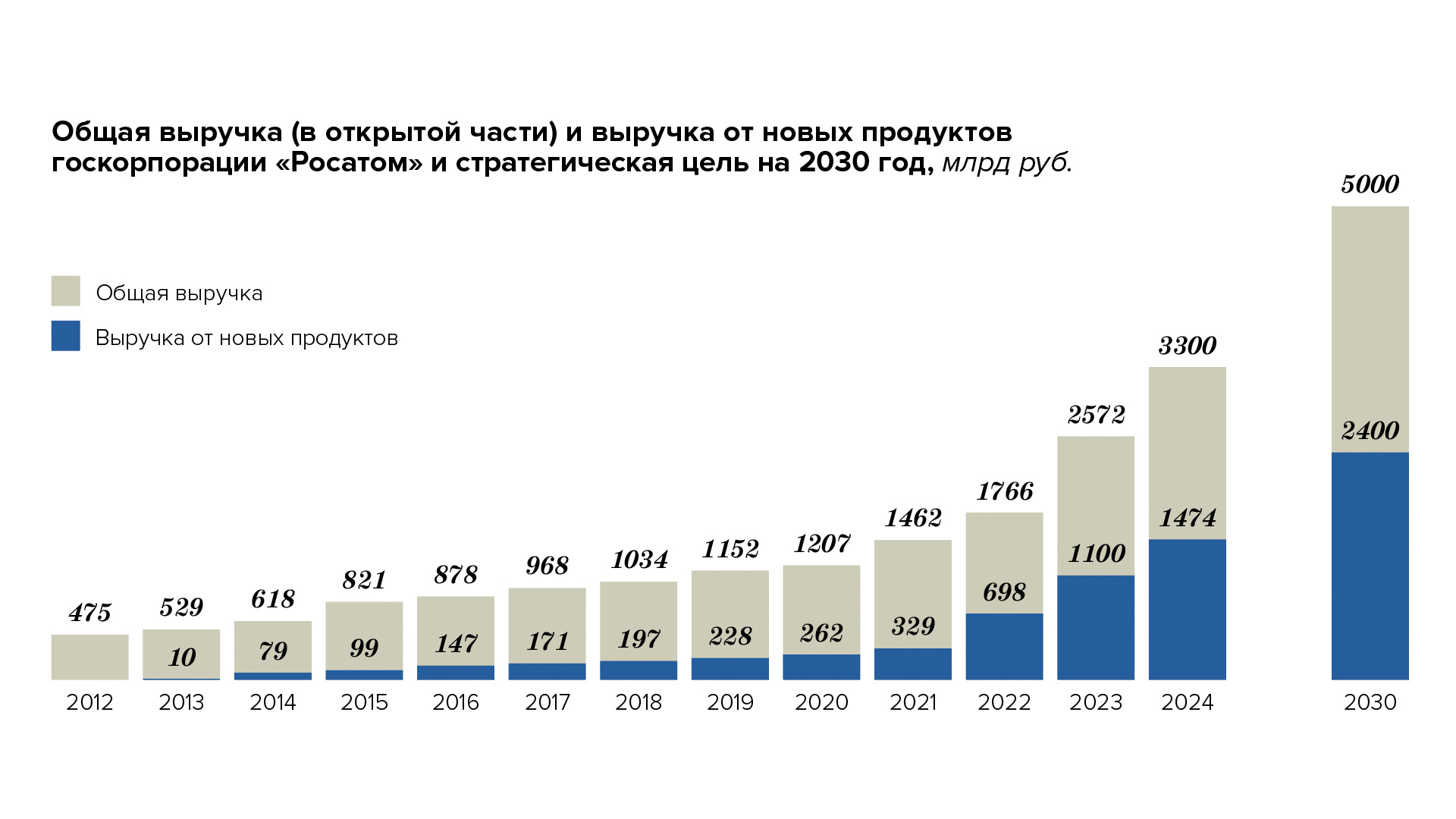

Именно в 2019 году серьезно поменялась стратегическая цель. Наглядно это изменение видно в объеме выручки: если до этого выручка по новым бизнесам оценивалась в 640 млрд рублей, то в 2019 году Алексеем Евгеньевичем Лихачевым была поставлена новая, амбициозная задача — 1,6 трлн рублей (для всей отрасли планируемая выручка — 4 трлн рублей, а по новым бизнесам — 40% от этого показателя). Стало понятно: раз ставятся такие цели, то сама идея создания новых бизнесов, новых направлений деятельности: а) оказалась правильной, б) себя уже оправдала и в) это требует совершенно других механизмов управления. Представляете, какой скачок? Появилось понимание, что естественным ростом этой цели достичь не получится. Но весь опыт атомной отрасли показывает, что когда ставятся масштабные задачи, нужно просто искать новые пути решения и подходы.

— Какие именно новые решения и подходы можно выделить?

Д. Б.: Мы осознали, что можем получить этот результат, только включаясь в серьезное выстраивание отношений с технологическими, организационными, стратегическими партнерами. Мы начали говорить, что надо заниматься сделками M&A, надо недостающие технологические компетенции «втягивать» в себя. Пример — логистика. Какое отношение «Росатом» имеет к логистике? Самое прямое: мы занимаемся строительством большого количества АЭС за рубежом. Нам очень важно наши грузы правильно (вовремя, с нужной стоимостью и т. д.) доставлять на площадки, и это становится определенным технологическим циклом нашей деятельности. Все это согласуется и с развитием Севморпути: заказчик должен понимать, где его контейнер, когда он будет доставлен. А это совсем другая модель, «Росатом» должен всем этим управлять, имея свои логистические бизнесы.

Кирилл Комаров

Первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом»:

— Мы очень серьезно занимаемся тем, что мы раньше называли новыми продуктами, а сейчас мы говорим о продуктах, которые обеспечивают технологический суверенитет нашей страны.

Прямая речь

Понятно, что «Росатом» это делает не только для себя, поскольку мы, как госкомпания, всегда смотрим на задачи страны. И понимаем, что если задача госкорпорации является составной частью государственной, то беремся и выполняем ее в целом для страны. При доставке грузов выгодно большую часть пути проходить в своих водах, то есть по СМП, а потом в нейтральных водах. Это путь на Восток, в те страны, с которыми Россия активно взаимодействует.

Подчеркну, что президент РФ впервые сказал о необходимости обеспечения технологического суверенитета в 2019 году, хотя реально осознали все это, наверное, только в 2022-м. Но, знаете, может быть, как-то подсознание в «Росатоме» все равно сработало, и наши решения и до 2020 года работали в том числе в этом направлении. И сегодня мы все чаще вместо «новые бизнесы» говорим «проекты технологического суверенитета».

— Расскажите немного подробнее о развитии взаимодействия с партнерскими бизнесами.

Д. Б.: Мы здесь прошли очень важный путь. Сначала предполагалось: если заключается M&A-сделка, обязательно нужно, чтобы у нас было не менее 50%, мы должны управлять. Затем подход изменился, и сейчас живем в логике партнерских бизнесов, когда мы не считаем нужным иметь долю больше 50%, — они, может быть, лучше понимают рынок, они исторически уже выстроили свою деятельность. И, на мой взгляд, такой подход позволил нам сделать шаг вперед с точки зрения развития новых бизнесов.

Именно совместные управленческие действия с партнером, совместное умение прогнозировать ситуацию, разрабатывать бизнес позволяют достичь тех результатов, которые есть сейчас, и не факт, что по отдельности мы их достигли бы. И, что самое главное, когда рассматривается приобретение бизнеса или вхождение в партнерство, всегда анализируется: как технологические компетенции «росатомовских» предприятий будут задействованы в этом бизнесе. Наши технологии плюс технологии партнеров дадут технологии в квадрате? Если не дадут, то такие сложности ни к чему, мы друг у друга и так можем купить все, что нужно. Но если такое партнерство переводит бизнес в новое качество, то оно действительно нужно для движения вперед.

— Изменилось ли что-то в механизмах управления новыми бизнесами, которые принадлежат госкорпорации полностью?

Д. Б.: По мере того, как новые бизнесы развиваются, постоянно достраивается и система управления. Поскольку задачи прирастали все больше и больше, принятие решений по продуктовым стратегиям (это направления, которые по объемам, перспективам или срокам скромнее, чем стратегические программы, или находятся в начале своего развития) передали в дивизионы. То есть дивизион самостоятельно принимает решение: продуктовую стратегию утвердить, обновить, закрыть и т. д. Единственное условие: представители блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации входят в состав органов принятия решений дивизиона и у них есть право вето по продуктовым стратегиям в нескольких случаях. Во-первых, если показатели вдруг существенно снижаются, то дивизион объясняет почему. Это не значит, что представитель госкорпорации всегда голосует против, но он имеет право вынести вопрос на уровень госкорпорации. И, во-вторых, если этим бизнесом в госкорпорации уже кто-то занимается, то проверяется, чтобы не было дублирования и внутренней конкуренции. Все остальные решения принимаются дивизионом без вмешательства госкорпорации, так что это достаточно гибкая модель.

У дивизионов также есть бизнес-инициативы — проекты, которые пока не могут быть оформлены как продуктовые стратегии или стратегические программы, так как не всегда понятен рынок для такой продукции. Дивизиону дается пара лет, чтобы с этим разобраться, а потом, в случае успеха, перевести бизнес-инициативы в понятные элементы управления, которые есть в госкорпорации.

В прошлом году было принято еще одно решение. Когда образовалось 16 управляющих советов (по каждой из стратегических программ), стало понятно, что в этих советах участвуют примерно одни и те же люди, и их объединили в один комитет по развитию бизнеса. Поскольку вместо 16 управляющих советов появился один комитет, от стратегического совета ему тоже делегировали ряд полномочий, чтобы принимать решения уже на уровне этого комитета, что проще, быстрее и понятнее. Тем самым еще более упростили систему принятия решений. На этом тоже не остановились, полномочия управляющих советов передали дивизионам. На мой взгляд, системность управления стратегическими программами и продуктовыми стратегиями сейчас оптимальна.

Важно отметить, что ответственность за развитие новых бизнесов через показатели эффективности пронизывает вообще всю госкорпорацию, все дивизионы, все структурные подразделения. Все находятся в одной лодке, каждый должен внести свой вклад в достижение результата в своей функциональной вертикали. У главы госкорпорации есть КПЭ по выручке и портфелю по новым продуктам. У юристов, например, тоже есть такие показатели. Понятно, что юридические работники не должны «бегать по рынку» и что-то продавать. Но скорость согласования договоров, унификация документов и т. д. — это зона ответственности юристов, и они понимают, что чем быстрее принимают решения, тем быстрее появляется выручка. Кадры — та же самая история: чем быстрее кадровые службы решают вопросы с подбором и назначением людей, с оптимизацией структур, тем больше приносят пользу бизнесу.

— Все перечисленные меры принесли нужные результаты?

Д. Б.: Прошлый год госкорпорация закончила с выручкой по новым продуктам 1,474 трлн рублей, то есть понятно, что цель 2030 года — 1,6 трлн рублей — будет достигнута уже в этом или в следующем году. Продукция новых бизнесов востребована, и цели, скорее всего, надо менять. Поэтому в прошлом году произошел пересмотр целей на 2030 год, и вместо 4 трлн рублей общей выручки госкорпорации утверждено 5 трлн рублей. По новым бизнесам сохраняется доля не менее 40% от общей выручки, но сама цифра — уже 2,4 трлн рублей (считается только внешний по отношению к «Росатому» рынок). Уже сегодня есть понимание, что этой цели можно достичь, просто выполняя все обязательства по реализации имеющихся проектов. Но все равно мы на месте не стоим, движемся вперед, ищем новые направления, дополняем наши компетенции.

Направления роста

— Просчитывались ли при формировании направлений новых бизнесов взаимодействия между дивизионами?

Д. Б.: Да, это новое организационное направление, которое проявилось, когда занялись ветрогенерацией. В «Росатоме» не было для этого особых технологий и компетенций, кроме того, что исторически он присутствует на рынке электроэнергетики: есть понимание, как работать с электроэнергией, как она продается и покупается, и это тоже определенная компетенция. При этом предприятия госкорпорации могут делать большие электрические машины, хотя в ветроэнергетике они не такие, как на АЭС. В результате началось «обвязывание» нового направления различными технологическими переделами, стали вовлекаться различные дивизионы и организации госкорпорации.

Интегратору иногда с внешними компаниями работать легче. Но становится заметно, что чем дальше, тем больше организации «Росатома», работая и понимая компетенции друг друга, осознают, что со своими работать лучше. Когда построена цепочка, можно, например, получить преференцию с точки зрения системы закупок. Можно рассчитывать на общий консолидированный инвестресурс и т. д. К тому же развиваем в госкорпорации новые компетенции, создавая новые продукты.

— Какие еще точки роста, векторы развития новых бизнесов можно выделить?

Д. Б.: Когда создается новый бизнес, идет анализ, какие компетенции есть у нас и чего нам не хватает, чтобы стать более конкурентоспособными — и не только на внутреннем рынке, но и на мировом. И задача ставится так: все новые бизнесы должны иметь экспортный потенциал.

Мы обязательно смотрим, как можно вывести продукт на международный рынок, особенно если продукт может обеспечить так называемый экспорт технологического суверенитета. То есть обеспечить иностранному заказчику возможность формировать свой технологический суверенитет, используя технологии и продукты «Росатома». У нас есть понятие «система коллективного технологического суверенитета» с дружественными странами. Мы не можем делать все сами, но вместе с другими странами, развивая их определенные технологические компетенции, формируя страновые блоки и альянсы, мы вполне можем построить зону технологической безопасности. Вот в этом, может быть, и есть миссия «Росатома». На зарубежных рынках «Росатом» — это флагман, который заходит в страны со своими технологиями, компетенциями, образованием, формируя определенную культуру взаимоотношений. Таким образом развивается присутствие России, устанавливается больше доверия между странами. И отечественные предприятия могут предлагать свои решения нашим партнерам, чтобы вместе создавать новый технологический ландшафт, который меньше зависит от недружественных стран.

— Есть ли резервы развития на внутреннем рынке?

Д. Б.: Примерно два года назад появилось понимание, что внутренний рынок тоже недооценен, и было принято решение активизировать работу в стране по двум направлениям. Первое — это аккаунт-менеджмент, формирование долгосрочных взаимодействий с крупными партнерами. «Росатом» научился очень многое делать для себя, почему бы не помочь нашим коллегам из «Ростеха», «Роскосмоса», «Россетей», «Газпрома», «Транснефти», «Алмаз-Антея» и пр. Мы можем им что-то предложить, можем что-то получить от них. Раньше, как уже упоминалось, наши предприятия предлагали свою продукцию крупным компаниям самостоятельно, и зачастую это ничем не заканчивалось. И Кирилл Борисович Комаров принял решение работать с крупными партнерами через «одно окно», то есть через конкретного человека, который взаимодействует с определенной компанией. Была поставлена задача выстроить взаимоотношения с топ-менеджментом этих компаний, и это стало приносить положительные результаты. Наша организация «Росатом Международная сеть» занимается такой же деятельностью на международной арене, где есть свои культурные и законодательные отличия, другие нюансы, и коллеги умеют с этим работать.

Это важная составляющая. Чтобы предлагать какие-либо решения, необходимо изучать нужды нашего партнера. Специально мы никому ничего не навязываем, но всегда есть простой путь, который поможет взаимодействию. Так выстраивается очень важная система взаимоотношений, взаимопомощи. И самое главное, что это тоже идет на благо страны, на благо тех территорий, где присутствует не только «Росатом», но и эти компании.

Подробности

В апреле 2025 года в Кызыле (Республика Тыва) прошла стратегическая сессия «Росатома» и правительства республики, на которой была представлена программа по возможному взаимодействию региона и госкорпорации до 2030 года. Основой для документа стали данные комплексного анализа экономики региона, проведенного Отраслевым центром развития инноваций «Росатома». При планомерном развитии предложенных якорных направлений объем валового регионального продукта республики может вырасти на 40%. По итогам встречи был составлен проект дорожной карты развития перспективных направлений. В частности, планируется подготовить предложения в области технологий освоения Арысканского и Улуг-Танзекского (содержит запасы лития, ниобия, тантала и других металлов) месторождений в сотрудничестве с операторами госкорпорации «Росатом» и другими предприятиями горнодобывающей отрасли. Также стороны обсудили возможности размещения в республике объектов генерации, в частности малых ГЭС. В разделе «Логистика» прошла презентация сервисов транспортной группы FESCO. Представители АО «Росатом РДС» и Министерства здравоохранения Республики Тыва договорились рассмотреть возможность поставок в республику нескольких видов специализированного медицинского оборудования для проведения клинической апробации. ООО «Росатом Аддитивные технологии» совместно с Министерством образования Республики Тыва и Тувинским государственным университетом планируют открыть ряд учебных центров аддитивных технологий на базе образовательных учреждений.

И как раз вторая составляющая, которой мы начали заниматься, — это работа с регионами. «Росатом» традиционно уделяет внимание работе с городами и регионами присутствия, сейчас к этой деятельности подключились и новые бизнесы. У регионов есть задачи, в решении которых новые бизнесы «Росатома» точно могут помочь. Мы стараемся активно показать это в регионах, взаимодействуя с губернаторами, проводя стратегические сессии, «Дни “Росатома”», рассказывая о наших возможностях. Предприятия «Росатома» расположены в разных регионах страны, высококвалифицированные специалисты нужны во всех регионах, а не только в Москве, и для этого им нужно создавать достойные условия жизни у себя дома. Но нельзя создать хорошие условия для работников предприятия и какие-то другие для остальных жителей. Если говорить о новых бизнесах, «Росатом» может прийти в регион с «Умным городом», электрозаправками, накопителями энергии, композитными мостами, с медицинским обслуживанием и еще много с чем. Причем это касается не только регионов присутствия «Росатома», а всей страны. На этот год у нас план поработать по 10 регионам. Это серьезная работа: мы проводим встречи с губернаторами и общественностью, находим точки соприкосновения, подписываем дорожные карты по проектам, начинаем их реализацию. Где-то уже вовлечены интеграторы, а где-то пока идет предварительное ознакомление. «Росатом» организует в разных регионах производства новых продуктов, создавая рабочие места, увеличивая доходы в местные и региональные бюджеты, диверсифицируя местную экономику.

Кадры во главе угла

— Хватает ли кадров для выполнения всех этих масштабных задач?

Д. Б.: Для новых бизнесов нужны новые кадры, а какие — сразу и не понятно. На Севморпути кто нужен: капитан, логист или человек, работающий с малыми народами Севера? Многие жители нашей страны не знают, что «Росатом» — это давно не только атомная энергетика, и воспринимают образование, необходимое для работы в госкорпорации, как ядерную физику или близкие специальности. И мы должны рассказывать о том, что такое новые бизнесы и какие кадры для них нужны.

Другой аспект. Инженеры долгое время были в нашей стране невостребованной специальностью: все купим у китайцев, японцев, американцев и еще у кого-нибудь. А в эпоху необходимости обеспечения технологического суверенитета инженеры вновь стали очень нужны. По инициативе Кирилла Борисовича Комарова вместе с коллегами организовали в МИФИ программу «Экономическое мышление инженера», смысл которой в том, что каждый инженер должен понимать экономические последствия принимаемых технических решений. И в результате столкнулись с тем, что сначала надо обучить экономической мысли преподавателей. Это сложно. Но эффект потихоньку появляется. Этим нужно заниматься, потому что экономика — это кровеносные сосуды всей жизни страны.

Д. Ф.: Экономика — это общественная наука, а без нормальных общественных отношений не будет ничего, в том числе технологий и производств. Пример — гражданская авиация, которой сегодня уделяется много внимания. Со времен СССР и до сих пор наша страна еще обладает большим количеством технологий в этой сфере. Компетенций много, «придумок» много. В Советском Союзе гражданские самолеты были. Сейчас есть металлы, стекла, двигатели, даже сборочные заводы. Всё есть — самолетов нет. Почему? Потому что в 1990-е годы развалили общественные отношения в виде кооперации, связанных цепочек производства, системы подготовки кадров. Сейчас в срочном порядке все это восстанавливаем. В этом плане атомная отрасль сумела сохранить в сложные годы свое единство, что и послужило базой для сегодняшнего развития.

Программа «Экономическое мышление инженера» — это один из кирпичиков в общем направлении необходимых изменений в образовании. В «Росатоме», как в структуре хозяйствующей, часто есть потребность совмещения у одного человека разных образований. Инженер должен понимать экономическую суть того, что он делает, а это как минимум два образования, пускай второе не совсем полное, но должно быть базовое понимание экономики. Или производство медтехники: у инженера обязательно должны быть медицинские познания. То же касается производства радиофармпрепаратов и т. п. То есть сегодня много профессий, в том числе востребованных в новых бизнесах «Росатома», которые существуют на стыке разных направлений подготовки.

Д. Б.: Работа с вузами в целом очень важна, потому что кадры нам нужны высокопрофессиональные, а скорость изменения технологий высока. Специалист пять лет учится, потом три года адаптируется на предприятии и в это время еще ничего не выдает на-гора, а технологии все это время меняются, зачастую кардинально. Это вызов для системы образования — быстро подстраивать программы обучения под изменения и нужды заказчика. Но мы понимаем, что без вовлечения будущего работодателя в процесс обучения нельзя получить специалистов, которые будут решать новые задачи. Мы должны участвовать в процессе на всех этапах, а не только выдавать требования, какие специалисты нужны.

На новом уровне

— Если подвести итог, то как бы вы определили некую сверхзадачу развития новых бизнесов?

Д. Б.: У «Росатома» есть важная особенность: это госкорпорация, которая, с одной стороны, обладает некими функциями органа государственной власти, но, с другой стороны, может заниматься еще и бизнесом. «Росатом» участвует в выработке государственных задач в своей сфере деятельности, предлагает, как их решать, и сам участвует в их реализации. И как результат, компания, наделенная государственными функциями, способна и имеет возможность обеспечить стране (пусть в определенных сферах) не только технологический суверенитет, но и технологическое лидерство.

Если говорить о кадровой составляющей нашей работы, мы же не всех выпускников опорных вузов берем к себе, а для всей страны готовим специалистов с учетом изменения существующих технологий, создания новых технологий.

В этом же ряду вопросы территориального развития, поскольку для того, чтобы страна нормально существовала и развивалась, в разных регионах страны должны быть определенные значимые компетенции: любой город формируется вокруг какой-то задачи, какого-то производства. И здесь «Росатом» участвует в решении задач и федерального, и субфедерального, и муниципального уровня, прежде всего там, где живут и работают наши сотрудники. Если брать традиционные направления деятельности «Росатома», то все уже в целом выстроено и работает. А развитие новых направлений, то, что заставляет размышлять, менять систему управления, выстраивать отношения, — это, на мой взгляд, и есть то, что необходимо нашей стране для развития. Это пример новой экономической модели, которая позволяет двигаться вперед. И наши проекты технологического суверенитета — это как раз то новое, что мы привносим в эту модель и что является своего рода «топливом» для развития всей страны.