В согласии с природой

Наиболее доступная природоподобная технология защиты водных биоресурсов и АЭС

Согласно требованиям российского законодательства, при осуществлении на водных объектах хозяйственной деятельности необходимо принимать меры по предотвращению попадания в водозаборы рыб, планктона и иных водных биоресурсов (ВБР) и в жизнеспособном состоянии отводить их в безопасное место водного объекта [1–4]. Для этого водозаборы оборудуют рыбозаградителями [4]. Однако допуская контакт рыб с защитным экраном/полем, они не обеспечивают жизнеспособность молоди. При этом на водохранилищах ни один из рыбозаградителей не оснащен безопасным местом. Кроме того, они не предназначены для предотвращения попадания в водозабор планктона. Поэтому нормативные рекомендации [4] не обеспечивают выполнение предъявляемых к ним нормативных требований [4], а ВБР попадают и гибнут в водозаборах, становясь серьезной биопомехой для водопользователя.

Для предотвращения гибели жизнеспособных ВБР и одновременно для защиты водопользователя от биопомех настало время поиска новых современных доступных, экономичных и эффективных технологий, позволяющих перейти от техногенных принципов задержания отдельных особей перед водозабором травмирующей их преградой к иным экологически обоснованным, технически осуществимым и экономически приемлемым принципам заблаговременного предупреждения массового подхода гидробионтов к водозабору путем управления их поведением, обеспечением оптимальных условий для оседлого обитания и трофической трансформации на безопасном от него удалении.

Александр Иванов

Доктор технических наук, главный специалист АО «Институт Гидропроект»

Павел Ратников

Главный инженер проекта АО «Институт Гидропроект»

Необходимость новых подходов

Именно об этом говорил президент Российской Федерации В. В. Путин в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября 2015 года: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убежден, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал» [5].

При поиске новых природоподобных технологий следует учитывать, что в соответствии с требованиями российского законодательства защите и отведению в безопасное место подлежат жизнеспособные особи. В то же время нежизнеспособные рыбы и планктон рассматриваются не просто как биопомехи для водозабора, но как ценный кормовой ресурс, который должен быть не изъят из экосистемы, а рационально использован жизнеспособными обитателями, то есть переработан в ее трофических цепях.

При этом Росрыболовство заинтересовано в повышении рыбопродуктивности водных объектов за счет крупных особей, главным образом ихтиофагов, поскольку именно их массовые представители составляют основу промысла. В то же время повышенное внимание к ним со стороны водопользователя основано на перспективности их использования в качестве утилизатора биопомех, поступающих в водозабор. Так, ихтиофаги, поедая сорных, больных и ослабленных особей, в короткий срок не только переводят их малоценную биомассу в более ценную собственную, но и устраняют пищевых конкурентов более ценных промысловых мирных рыб, то есть выполняют важнейшую санитарно-мелиоративную функцию по регулированию и оздоровлению всего ихтиоценоза, повышают его промысловое качество.

Ихтиофаги и особенно их организованные охотничьи скопления также являются для молоди рыб наиболее действенным источником опасности, о необходимости избегания встречи с которым она знает на инстинктивном уровне. Поэтому есть смысл использовать ихтиофагов в качестве такого естественного биологического источника опасности — биобарьера — для отпугивания мирных рыб от водозабора. В связи с этим наиболее целесообразной разработка природоподобной технологии предотвращения попадания жизнеспособных рыб в водозаборные сооружения представляется на основе создания в водном объекте необходимых условий для целенаправленного формирования и действия естественных биобарьеров из организованных стайных ихтиофагов [6].

Каким же образом можно собрать и организовать ихтиофагов, чтобы они самостоятельно и с большим желанием выполняли бы функцию недопущения попадания ВБР (не только рыб, но и планктона) в водозабор?

Обустройство новой среды обитания

Гидротехника, создавая новые водные объекты — водохранилища, формирует в них новую среду обитания ВБР. Обустройство этой среды средствами той же гидротехники, способными оказывать регулирующее влияние на характер поведения и обитания гидробионтов, открывает заманчивые перспективы в решении рыбоохранной задачи по образцу живой природы «принципиально новым», но чрезвычайно доступным и эффективным способом, а именно путем создания природоподобных объектов, формирующих целенаправленно регулируемую благоприятную и безопасную среду обитания водного населения. Для этого среду специальным образом обустраивают доступными, не нуждающимися в эксплуатации и энергообеспечении протяженными упорядоченными структурами модульных гидротехнических конструкций, которые водное население может использовать в качестве значимых ориентиров, обитаемых субстратов, надежных убежищ, охотничьих засад и иных привычных ему элементов повышения неоднородности подводного ландшафта, то есть, по сути, естественной среды обитания ВБР. Эти конструкции целесообразно выполнять из доступного, экологически чистого гидротехнического бетона, который используют для строительства рыбопропускных, рыбозащитных и рыбоводных сооружений, а также водозаборов питьевого водоснабжения.

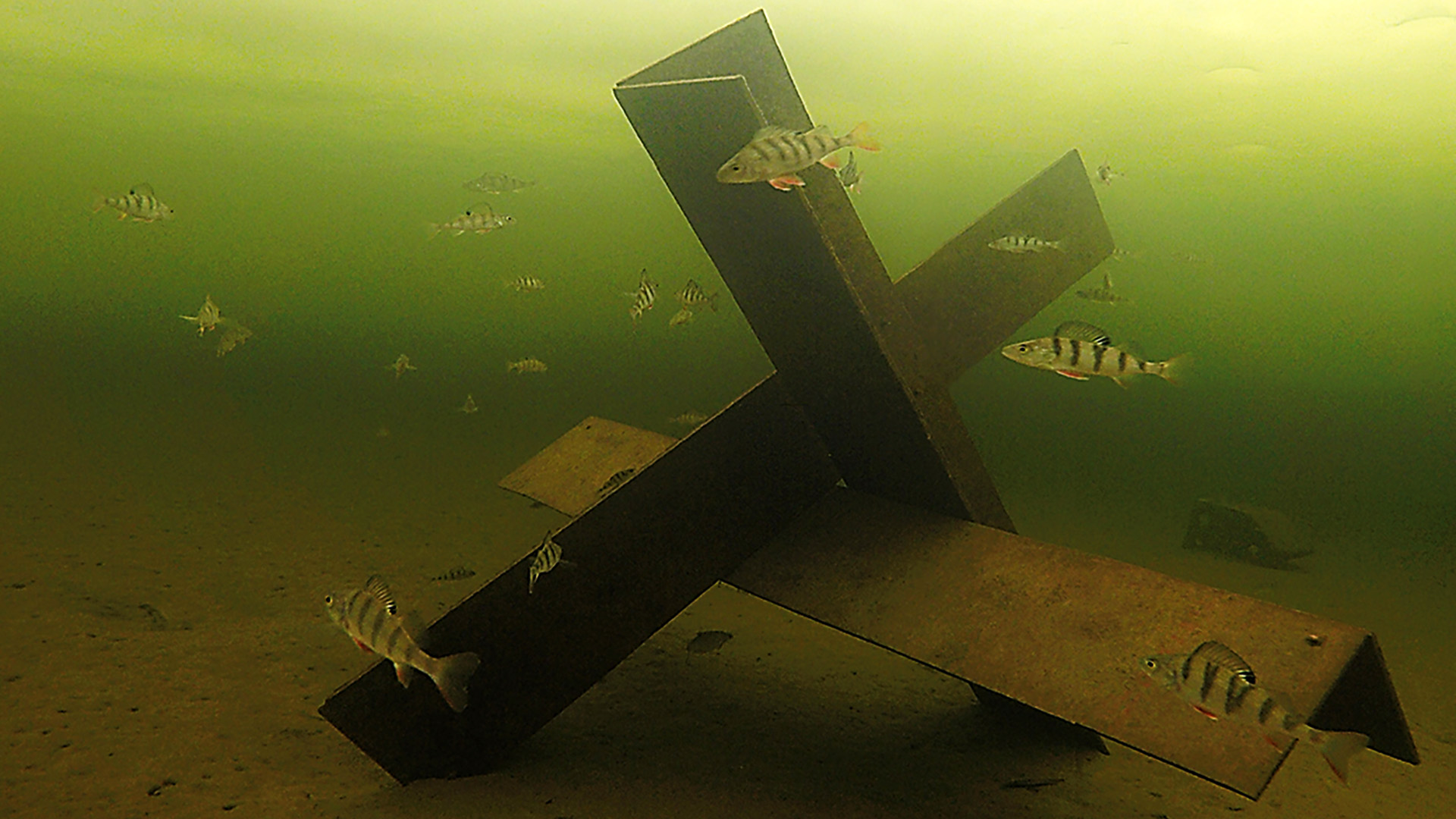

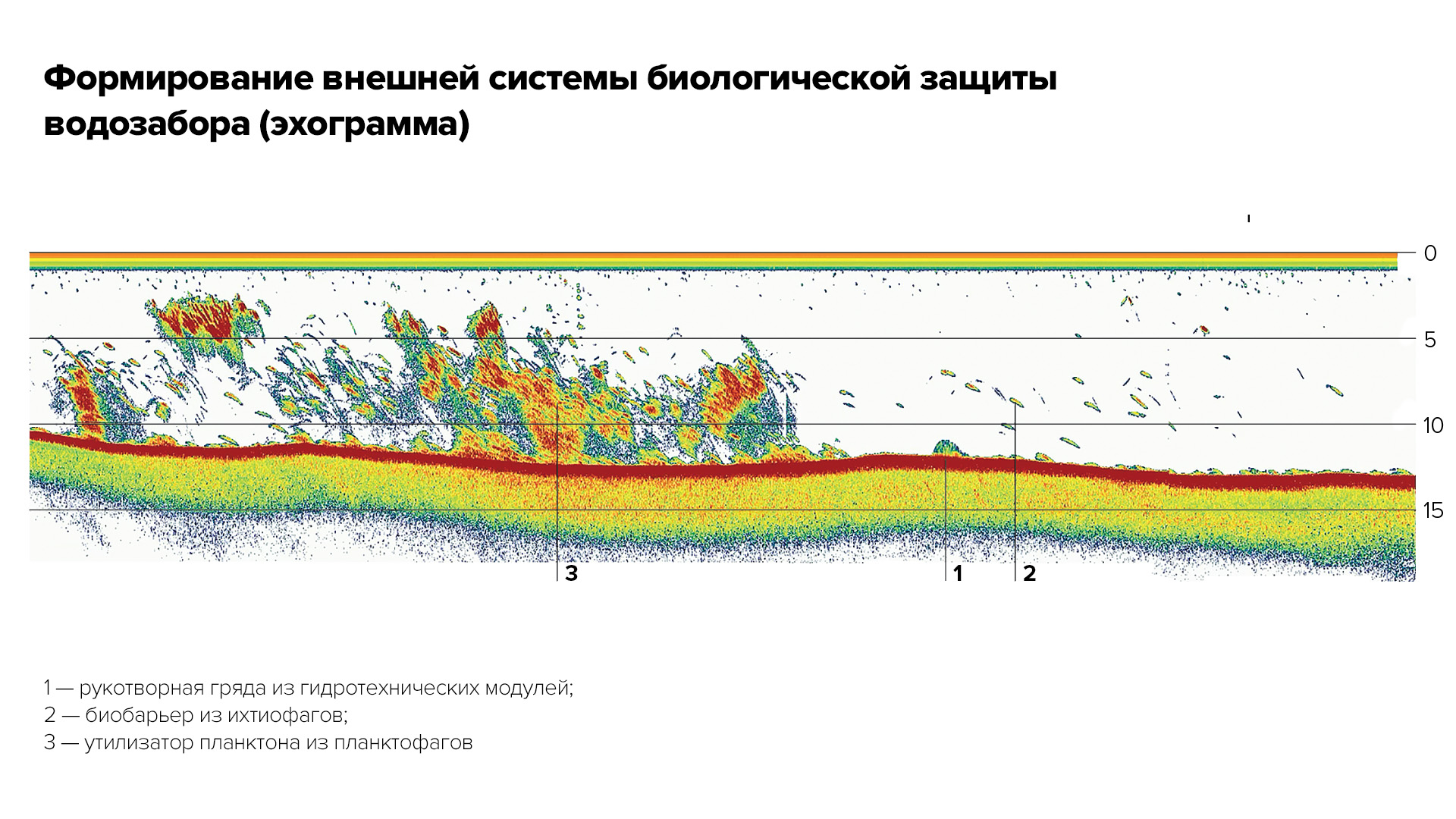

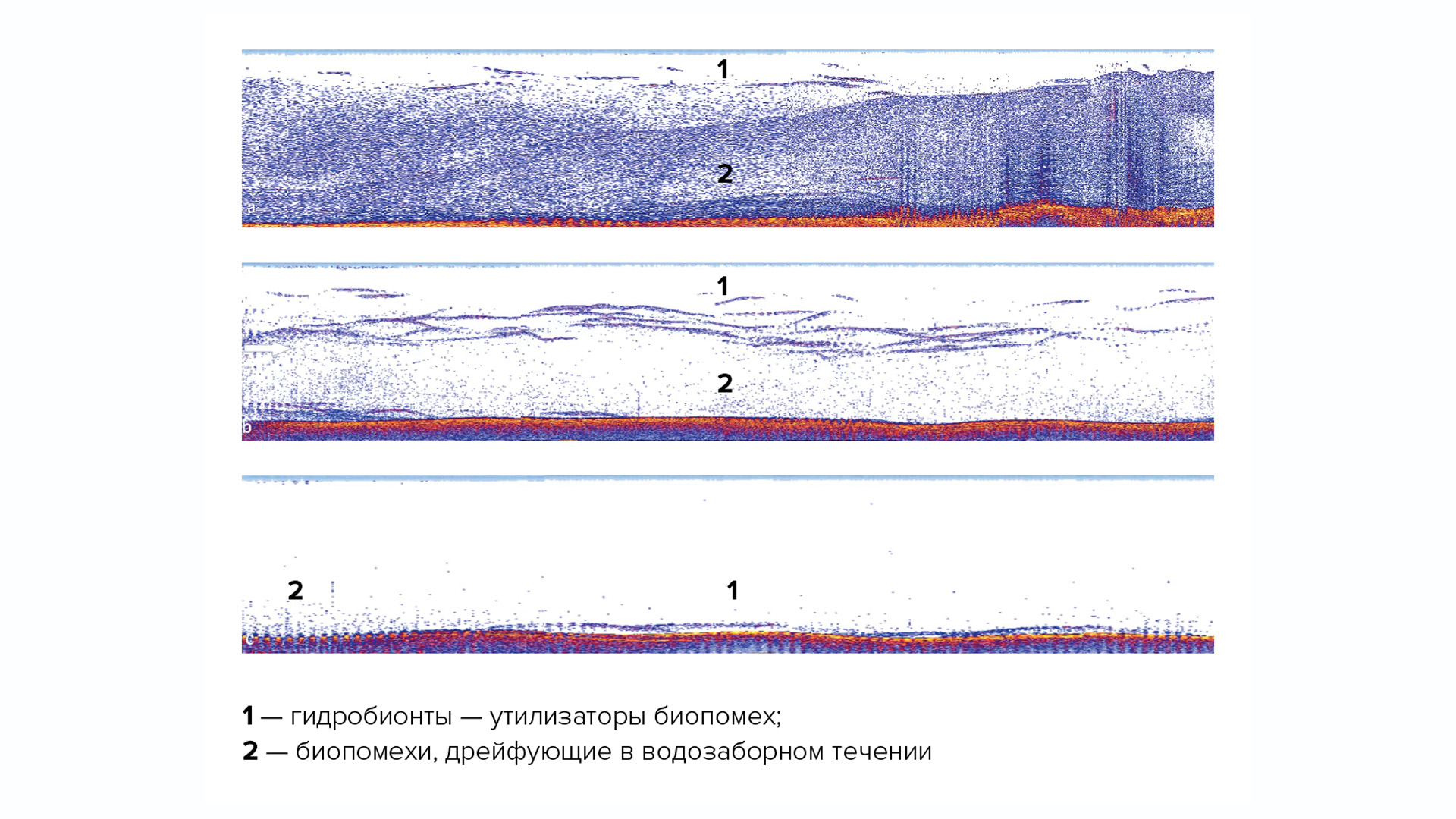

Заселяясь водными кормовыми организмами, гидротехнические модули со временем полностью интегрируются в естественную среду их обитания и, являясь значимым и целенаправленно размещенным местообитанием ВБР, управляют их поведением, пространственным распределением, перемещениями и трансформацией по трофической цепи. В частности, установка на трассах движения ВБР к водозабору упорядоченно-протяженных поперечных или косых гряд из донных гидротехнических модулей позволяет привлечь и обеспечить продолжительное пребывание ихтиофагов, которые используют их в качестве коллективных охотничьих стоянок и засад (рис. 1) и объединяются в биобарьер, распространяющийся в водной толще от дна до самой поверхности воды (рис. 2).

Охотясь организованной группой, ихтиофаги отпугивают подходящих к биобарьеру жизнеспособных особей, а доступных для поимки и поедания нежизнеспособных особей утилизируют. Тем самым они предупреждают подход и попадание рыб в водозабор.

При этом отсутствие необходимости в эксплуатации, энергообеспечении, а значит, и в прокладке коммуникаций позволяет расположить гряду для формирования биобарьера не перед самим водозабором, а на безопасном от него удалении, где скорости водозаборного течения еще не превышают критических для молоди рыб значений. Это позволяет жизнеспособным особям самостоятельно уходить от источников опасности — и от биобарьера, и от водозабора.

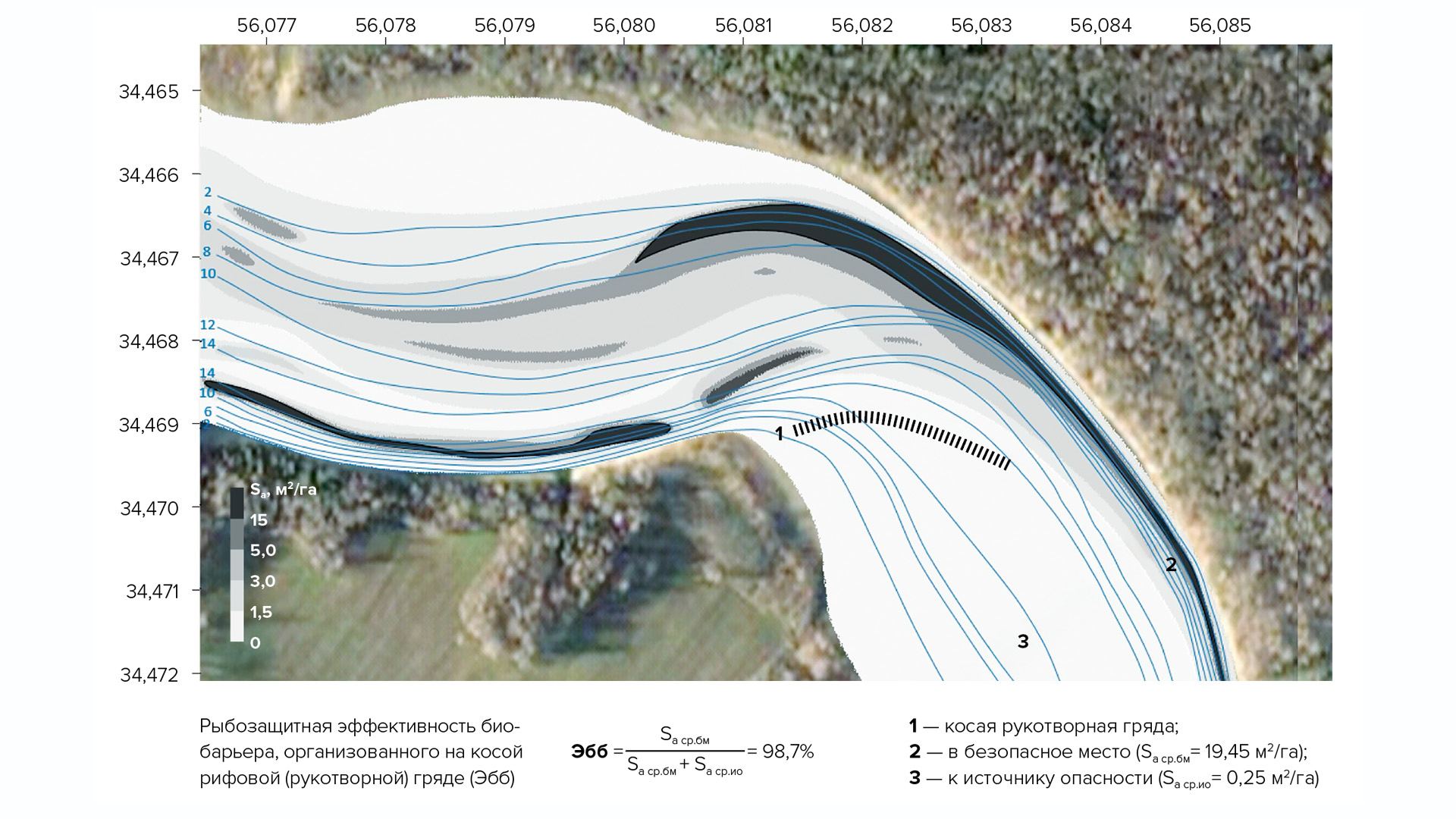

Тем самым, управляя характером перемещений рыб в водозаборной зоне, биобарьер из ихтиофагов самостоятельно, без помощи человека, предотвращает подход и попадание в водозабор жизнеспособных рыб с эффективностью, превышающей 98% (рис. 2 и рис. 3) [6].

Причем человек лишь на начальном этапе формирования биобарьера, сооружая гряду, запускает природные процессы самоорганизации и саморегуляции локального рукотворного биотопа. Далее природа все делает сама — защищает и себя, и водозабор. Причем работает рукотворный биотоп непрерывно, по принципу «поставил и забыл».

В то же время ихтиофаги утилизируют не все биопомехи: например, планктон или растительные останки они оставляют без внимания. Однако именно с их помощью удается организовать планктофагов для предотвращения попадания в водозабор планктона. Для этого ихтиофаги, отпугивая планктофагов от биобарьера, способствуют объединению их в крупное не только оборонительное, но и активно нагуливающееся скопление, которое размещается в переносящем планктон водозаборном течении, но на безопасном от биобарьера удалении. В результате образуется утилизатор планктона, который в совокупности с основным биобарьером формирует внешнюю эшелонированную систему биологической защиты водозабора (рис. 2).

Поскольку утилизатор планктона постоянно пополняется вновь подходящими к водозабору/биобарьеру особями, то среди них обостряется конкуренция за корм. Поэтому утилизация планктона проходит весьма тщательно. Более того, она вынуждает планктофагов выдвигаться навстречу корму, что способствует их самостоятельному уходу от водозабора.

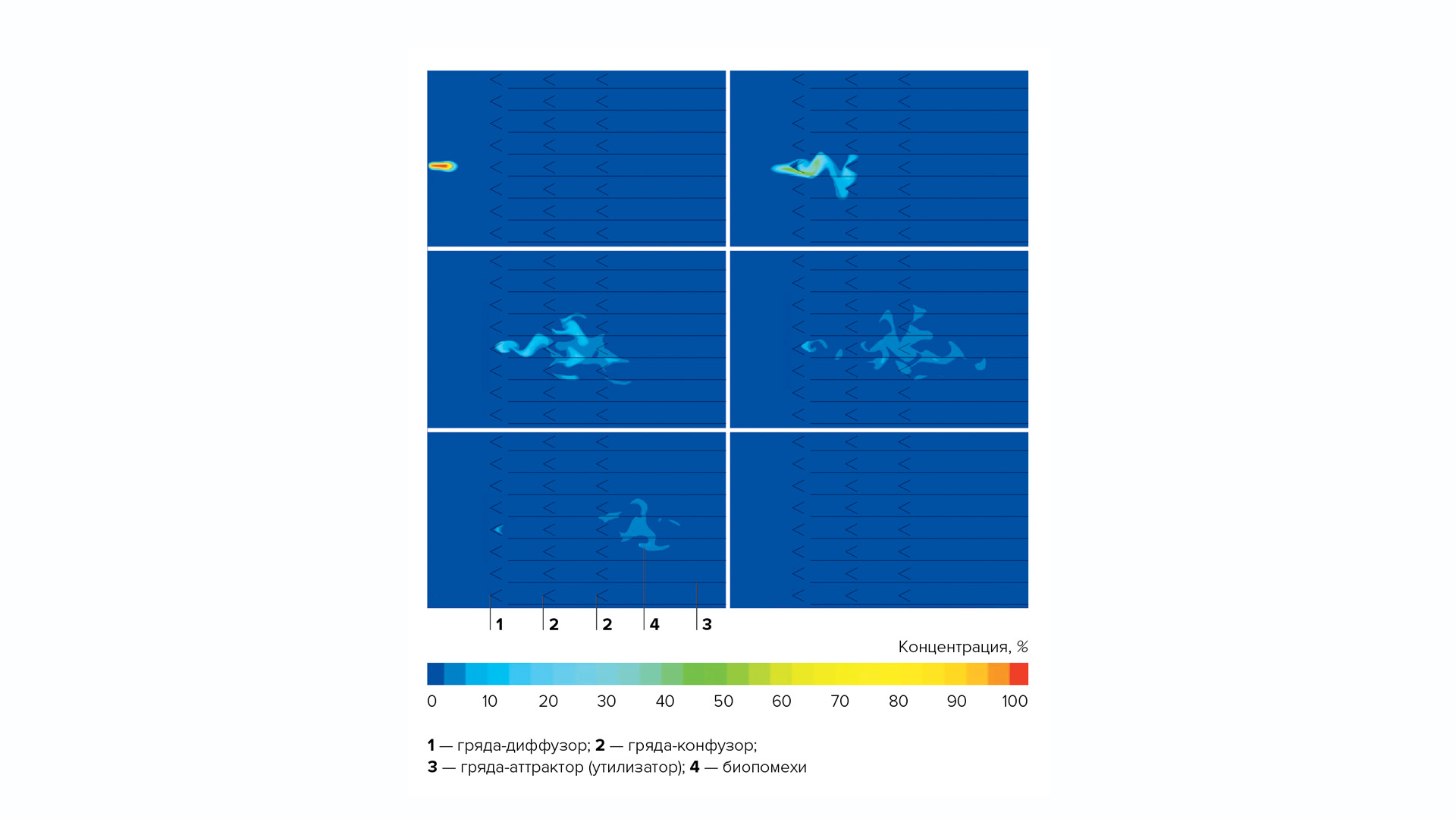

Поскольку помимо планктона биопомехи представлены также различными растительными и животными останками, то они, минуя внешнюю эшелонированную систему биологической защиты водозабора, могут поступать с течением дальше — во внутренний утилизатор, заселенный не только ихтиофагами и планктофагами, но и иными водными организмами — фитофагами, некрофагами и детритофагами. Для их оседлого обитания и создания благоприятных условий для утилизации биопомех также используют гидротехнические модули, которые обеспечивают проточное развитие субстрата и обитающих на нем утилизаторов в водную толщу дрейфа биопомех в водозабор. При этом из модулей формируется совокупность упорядоченно-протяженных косых и продольных гряд, которые, многократно перенаправляя обтекающее их водозаборное течение, обеспечивают наиболее равномерное распределение биоматериала среди всех утилизаторов, что способствует наиболее полному освоению ими всех биопомех до состояния, не представляющего опасности для водопользователя (рис. 4) [7].

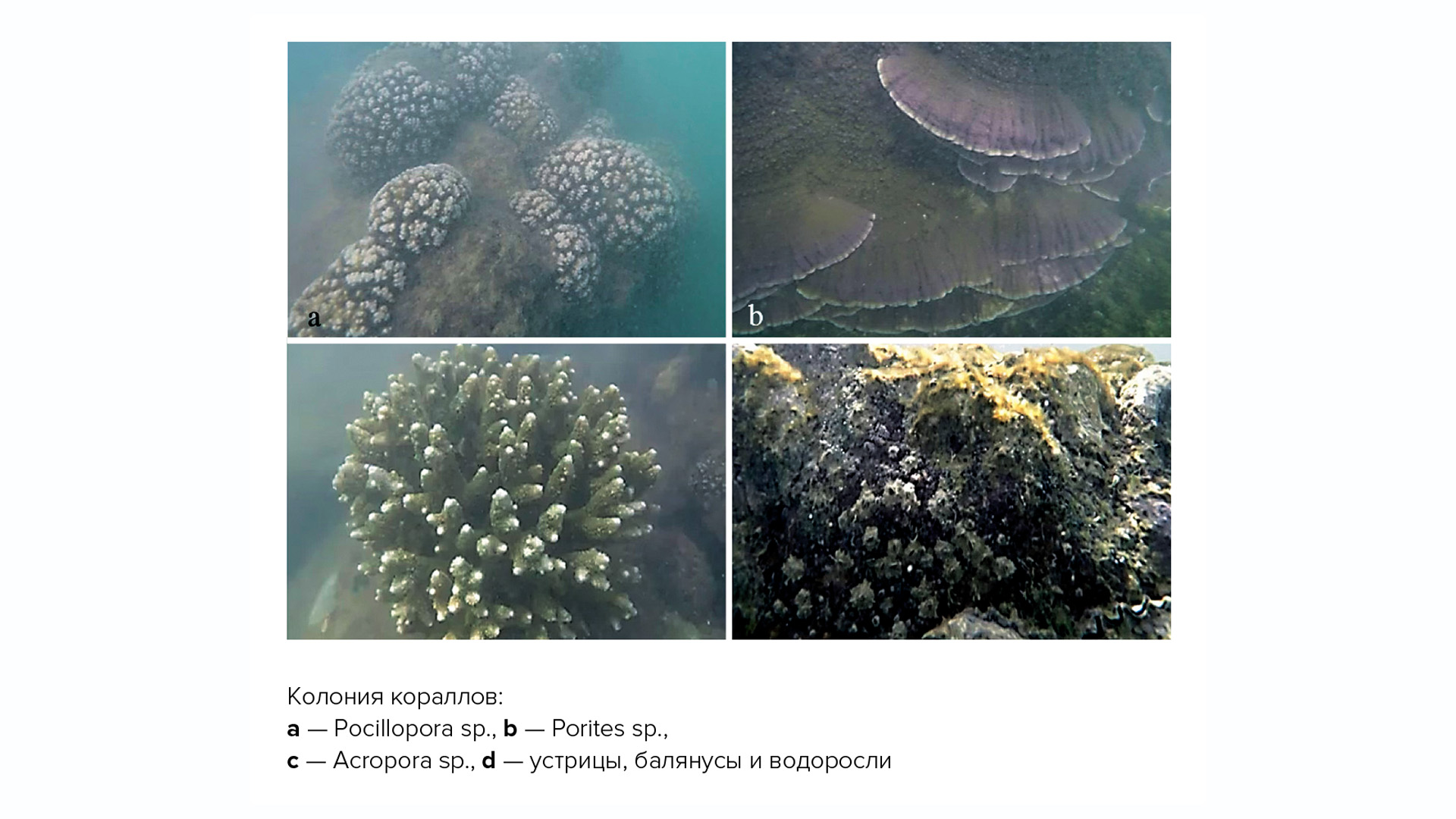

Для формирования гидравлической структуры водозаборного течения, обеспечивающей эффективность работы данного утилизатора, его желательно защитить от излишних внешних воздействий (волны, абразивные наносы). Поэтому совокупность его гряд целесообразно разместить внутри защищенной акватории, в которой создание благоприятных условий для обитания позволяет в качестве утилизаторов привлечь значительно большее биоразнообразие водных организмов, в том числе представителей кораллового рифового сообщества (рис. 5), обеспечивающего практически полностью переработку биопомех, дрейфующих через него в водозабор (рис. 6) [8].

Таким образом, оседлое население упорядоченно-протяженных рифовых структур обеспечивает защиту жизнеспособного нектона от попадания в водозабор, а водозабор — от биопомех.

Рукотворные рифы: практика

Очевидно, что при поиске возможности использования природоподобной технологии для повышения комфортности естественной среды обитания ВБР необходимо учитывать уже имеющийся опыт, в том числе и законодательный. Так, повсеместно для улучшения экологического состояния водной среды используется рыбохозяйственная мелиорация, одним из видов которой является обустройство подводных ландшафтов искусственными рифами [1], которые наиболее технологично выполнять из вышерассмотренных модульных гидротехнических конструкций — рукотворных рифовых модулей.

Именно поэтому наиболее доступная природоподобная технология сохранения и рационального использования ВБР реализуется путем целенаправленной эколандшафтной коррекции естественной среды их обитания с применением упорядоченно-протяженных рукотворных рифовых структур. Использование этой технологии позволяет человеку не только помочь природе себя защитить, но и поставить себе на службу природное рифовое сообщество, которое теперь защищает от биопомех крупный морской водозабор АЭС «Куданкулам» в Индийском океане.

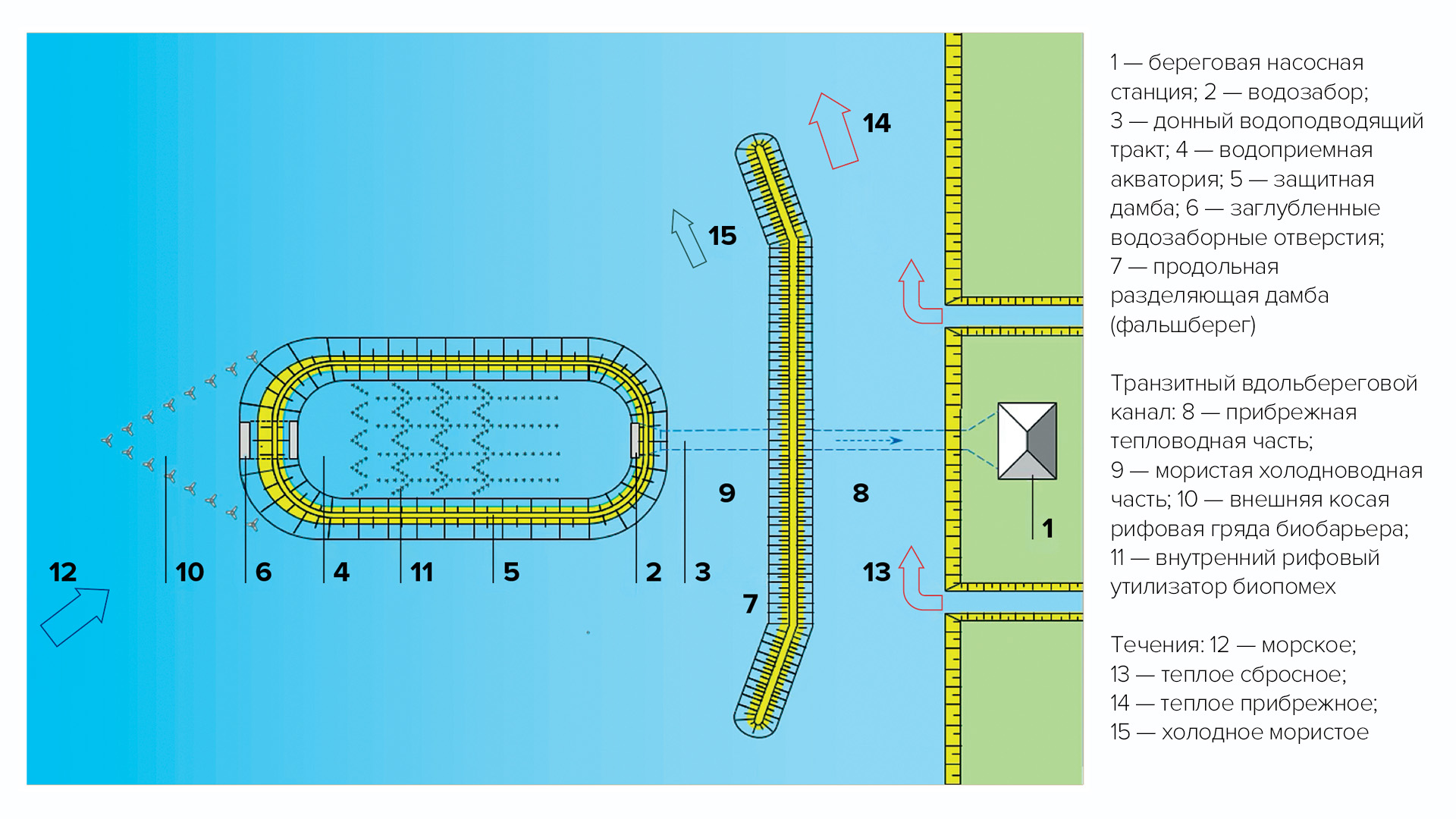

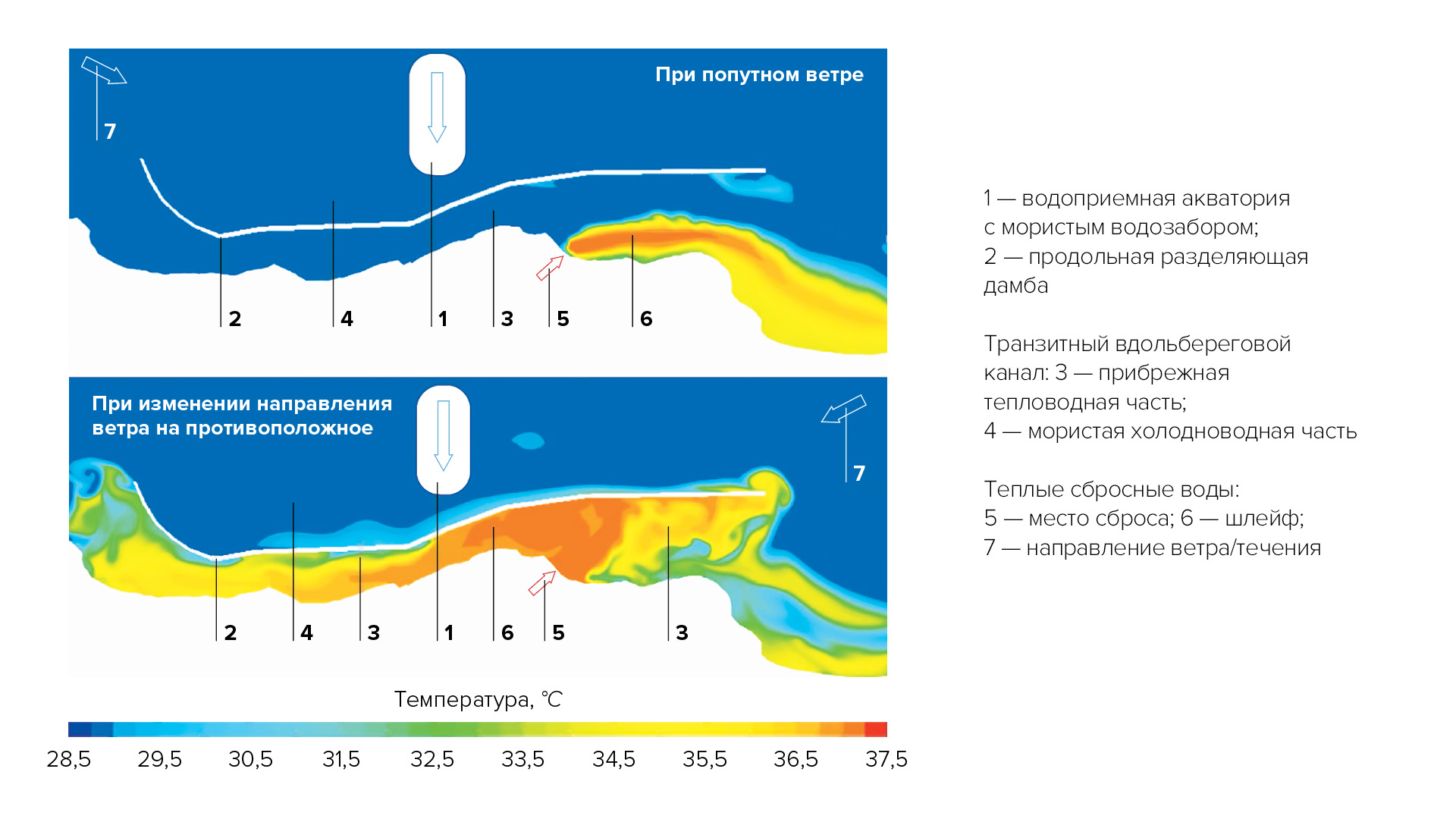

Для реализации природоподобной технологии на этом объекте использован водозаборный комплекс с эшелонированным рукотворным рифовым биотопом, включающий обтекаемую водоприемную акваторию, которая с помощью каменно-набросной защитной дамбы изолирована как от моря, так и от берега с образованием транзитного вдольберегового канала (рис. 7) [9].

Забор воды в водоприемную акваторию осуществляется с наиболее глубоководной мористой стороны через заглубленные водозаборные отверстия. С прибрежной стороны водоприемная акватория с помощью подземного трубопровода соединена с береговой насосной станцией. Сброс отработанных теплых вод от водопользователя осуществляется в транзитный вдольбереговой канал, по которому они выводятся из водозаборной зоны. Для того чтобы максимально возможно исключить прямой контакт теплых сбросных вод как с морскими гидробионтами, так и с водозабором, в канале вдоль берега проложена продольная каменно-набросная дамба, разделяющая его на прибрежную тепловодную и мористую холодноводную транзитные части.

Рукотворный эшелонированный рифовый биотоп водозаборного комплекса включает внешнюю и внутреннюю системы биологической защиты водозабора. Внешняя система расположена в море перед входом в водоприемную акваторию и состоит из последовательно расположенных по течению утилизатора планктона и биобарьера, базирующегося на косой рифовой гряде. В водоприемной акватории размещен внутренний утилизатор биопомех, состоящий из упорядоченной совокупности разнонаправленных косых рифовых гряд. Все рифовые структуры биотопа самостоятельно заселены водными организмами, утилизирующими характерные для них виды биопомех.

Водозаборный комплекс обеспечивает многоэтапную защиту как ВБР от попадания в водозабор, так и водопользователя от различных помех биотического и абиотического происхождения.

Так, на внешней косой рифовой гряде оседлые стайные ихтиофаги организуются в биобарьер, который отпугивает большинство жизнеспособных рыб от входа в водоприемную акваторию, и они на безопасном удалении от биобарьера формируют утилизатор планктона, дрейфующего из моря в водозабор. При этом бóльшую часть биопомех, которые движутся в наиболее насыщенном ими поверхностном слое водной толщи, внешняя косая рифовая гряда совместно с обтекаемым оголовком мористого заглубленного водозабора водоприемной акватории транзитом пропускают во вдольбереговой канал.

Косое набегание морских волн на берег и мористый откос продольной разделяющей дамбы формирует в транзитном канале вдольбереговые течения, выносящие из водозаборной зоны как биопомехи, поступившие в нее из моря, так и переносимые вдоль берега донные наносы. При этом основная часть донных наносов движется вместе с теплыми сбросными водами по прибрежной тепловодной части транзитного канала и лишена возможности попадания в водозабор. Продольная дамба вынесена из мелководной прибойной зоны, в которой волнами взмучивается и переносится бóльшая часть донных наносов, поэтому вдоль ее мористого холодноводного откоса вода имеет значительно меньшую мутность и температуру. Это благоприятно сказывается на отводимых из водозаборной зоны гидробионтах. Перемещаясь вдоль мористого откоса продольной дамбы, они имеют возможность как пассивно сноситься транспортирующим течением, так и при необходимости затаиваться среди крупногабаритных камней его крепления и адаптироваться среди них к новым условиям обитания.

На выходе из канала в море теплое течение существенно рассеивается, поэтому опасный температурный перепад, способный оказывать отрицательное воздействие на гидробионтов, постепенно подходящих к термоградиентной зоне смешения теплых сбросных и холодных морских вод, сглаживается до неопасных для водного населения значений.

Наличие вдольберегового канала, обеспечивающего отвод в море теплых сбросных вод в сторону от водозабора, до минимума снижает их влияние на водопользователя. Причем в случае изменения направления ветра на противоположное уже рассеянное тепловое пятно при возвращении к водозабору будет испытывать существенное воздействие холодноводного прибоя, интенсивно его охлаждающего и прижимающего к мористому откосу продольной дамбы. Поэтому, растекаясь по ее откосу, тепловое загрязнение транзитом проходит мимо более мористого водозабора (рис. 8) [10].

В защищенной дамбами водоприемной акватории интенсивная нагрузка от действия волн и абразивных наносов практически отсутствует. Целенаправленное размещение в ней рифообразующего субстрата в виде косых гряд из рукотворных рифовых модулей создает благоприятные условия для развития рифового, в том числе биоразнообразного кораллового сообщества, которое работает в качестве утилизатора биопомех, обеспечивающего их окончательную переработку.

Кроме того, развитие в водоприемной акватории естественного кораллового сообщества сдерживает также обрастание рабочих поверхностей гидротехнических сооружений, которое для водопользователя является не менее существенной биопомехой. Колонии кораллов и иных водных организмов-фильтраторов утилизируют планктон, к которому относятся личинки обрастателей, ведущие на ранних стадиях развития планктонный образ жизни [8]. Именно поэтому для предотвращения обрастания гидротехнических сооружений целесообразно на подступах к ним обеспечивать проточное размещение в водной толще твердого субстрата, необходимого для развития рифового сообщества фильтраторов — утилизаторов планктона.

Таким образом, путем целенаправленного обустройства (эколандшафтной коррекции) водозаборной зоны эшелонированной системой упорядоченно-протяженных гряд из рукотворных рифовых модулей, которые оседло заселяются сообществом гидробионтов, питающихся многообразием водных организмов с различными плавательной и жизненной способностями, а также водной растительностью, обеспечивают отпугивание от водозабора или утилизацию практически всего спектра ВБР, снижая тем самым бионагрузку на водопользователя. При этом жизнеспособные рыбы сохраняются в естественной среде обитания и нагуливаются на безопасном от водозабора удалении.

—————————————

Литература

1. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

3. Постановление Правительства РФ от 20.04.2013 г. № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания».

4. СП 101.13330.2023 «СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения». — М.: Минрегион России, 2023. — 74 с.

5. Путин В. В. Выступление на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк, 28.09.2015.

6. Иванов А.В. О защите рыб на ГЭС // Гидротехническое строительство. — 2022. — № 6. — С. 23–33.

7. Гидродинамическое моделирование течений при установке в водотоке искусственных рифов. Этап 1. Определение коэффициентов сопротивления базовых элементов искусственных рифов. — М.: Институт Гидропроект, 2017. — 77 с.

8. Исследования состава, распределения, биомассы и плотности донного населения, планктона и нектона в окрестностях АЭС «Куданкулам» и оценка эффективности рыбозащитных сооружений. Предварительный этап: отчет о НИР. — М.: ИПЭЭ РАН, 2019. — 9 с.

9. Иванов А. В., Ратников П. В. Способ защиты водозабора от биопомех: Патент РФ № 2812114 // Бюл. — 2024. — № 3.

10. Математическое моделирование гидротермических процессов. АЭС «Эль-Дабаа». Блоки 1–4. Внешние гидротехнические сооружения. Предпроектные работы: технический отчет. — М.: Институт Гидропроект, 2020. — 137 с.